(চল্লিশের উত্তাল বার্লিনের প্রেক্ষাপটে লিখেছিলাম একটী থ্রিলার-ধর্মী বড় গল্প ‘বিশ্বাসঘাতক’। লেখাটি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে টগবগ পত্রিকার ‘উৎসব’ সংখ্যায়। সাড়ে বত্রিশ ভাজার পাঠকদের থেকে মতামত পেলে বাধিত হব। সঙ্গের অলঙ্করণগুলি করেছেন শিল্পী সুমিত রায়।)

ব্র্যান্ডেনবার্গের আততায়ী

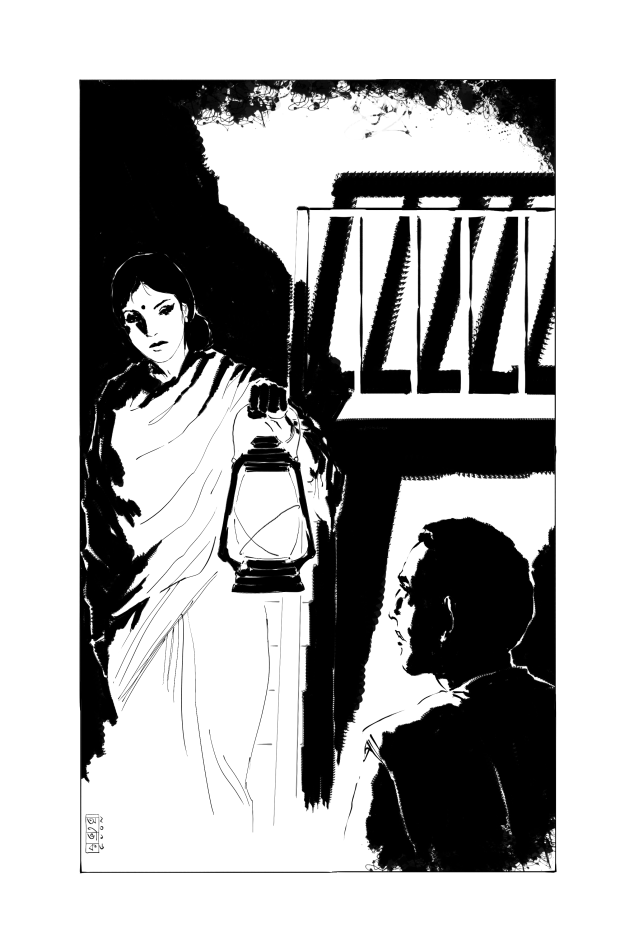

ব্র্যান্ডেনবার্গ গেটের কাছেই ছিল আজকের মীটিং। এবার্টস্ট্রাসের যে বাড়িটিতে আজকে সবাই জমায়েত হয়েছিলাম সেটির মালিক নাকি ছিলেন ব্যাভারিয়ার কোনো ব্যারন। তিনি অবশ্য গত হয়েছেন বেশ কিছুদিন, উত্তরাধিকার সূত্রে বাড়িটি পেয়েছেন তাঁর মেয়ে। কিন্তু এলিজা আর এখন জার্মানিতে থাকেন না, সান্যাল ভাইদের বড়জনকে বিয়ে করে তিনি এখন কলকাতায়। রণেন্দ্র সান্যাল-ও আমার মতন পড়াশোনা করতেই বার্লিনে এসেছিলেন, পি-এইচ-ডি শেষ করে বছর ছয়েক আগে দেশে ফিরে গেছেন। আমি তাঁদের দেখিওনি কিন্তু এই বাড়িটায় গেলেই মনে হয় বহু বছর ধরে যেন তাঁদের চিনি।

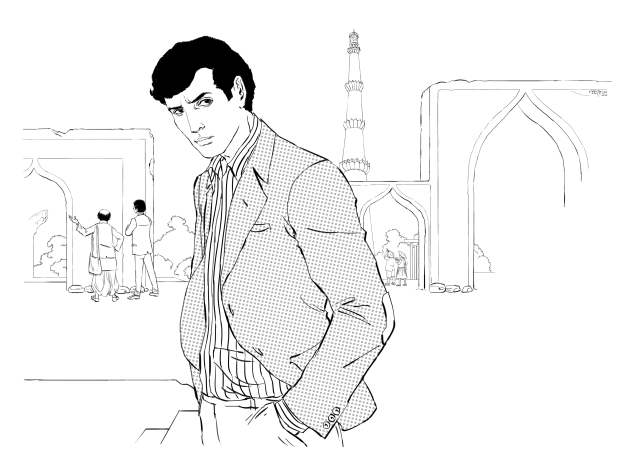

অসম্ভব ঠান্ডা আজকে। ফেব্রুয়ারীর শুরু, গত সপ্তাহেই টানা বরফ পড়েছে বার্লিনে। সেই জমা বরফ তো এখন গলছেই, উপরন্তু কনকনে উত্তুরে হাওয়া বইছে। আজকে আর হেঁটে বাড়ি ফেরা যাবে না। আমার হোস্টেল সেই উলান্ডস্ট্রাসের কাছে। ব্র্যান্ডেনবার্গ গেট থেকে উলান্ডস্ট্রাস হেঁটে যেতে লাগে প্রায় ঘন্টা খানেক। বিজয়ন বা আলি ভাইয়ের মধ্যে কেউ সঙ্গে থাকলে ঘন্টা খানেক হাঁটতে মন্দ লাগে না। আজকে অবশ্য ওরা থাকলেও এই ঠান্ডায় হাঁটা যেত না, ট্রামই নিতে হত। বিজয়নের কথায় মনে পড়ল ওর দেওয়া খবরটা তাহলে সত্যিই। কালকে ঘুমোতে যাওয়ার সময়ে আমাকে আর আলি ভাইকে বলেছিল, আমরা কেউই বিশ্বাস করিনি। আজকে মীটিং-এ হীরেনদা জানালেন বিজয়ন ঠিকই বলেছে, সুভাষ বোস সত্যিই জার্মানি ছেড়েছেন। জার্মান সেনাবাহিনীর জনা দুয়েক উচ্চপদস্থ অফিসারের সঙ্গে তিনি ইটালিতে পৌঁছেছেন।

দেশকে স্বাধীনতা এনে দেওয়ার জন্য সর্বস্ব পণ করে রণাঙ্গনে নেমেছেন সুভাষ। ভারতবাসী যে কি অপরিসীম প্রত্যাশা নিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে! অবশ্য শুধু দেশের মানুষ কেন, বার্লিনের ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেস লীগের যে কোনো ভারতীয়কেই সুভাষ বোসের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে দেখুন, শ্রদ্ধায়-ভক্তিতে তাঁদের চোখ জ্বলজ্বল করে উঠবে।

“হল্ট”, চোখের সামনে বেয়নেট উঁচিয়ে আসতে দেখে থমকে দাঁড়াতে হল। এই এক নতুন উপদ্রব শুরু হয়েছে। বার্লিনের আনাচে কানাচে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে রাশিয়ার দিকেও জার্মানির নজর পড়তে চলেছে, স্টালিন আর হিটলারের সখ্য নাকি মোটেই নেই আর। বাতাসে যুদ্ধ যুদ্ধ গন্ধটা যত বাড়ছে, শহর বার্লিনে সেনাবাহিনীর কড়াকড়িও ততই বেড়ে চলেছে। আগে পাহারা দিত পুলিশ, কয়েক মাস যাবত সেনাবাহিনীও নেমে পড়েছে।

দু’জন সৈন্যের মধ্যে একজন আমার মুখে টর্চ ফেলল, অন্যজনের হাতে বেয়নেট। আবারো বরফ পড়ার খবর আছে নাকি? নাহলে খামোখা ট্রেঞ্চকোট পরে দাঁড়িয়ে কেন কে জানে।

পাসপোর্টটা টর্চধারীর হাতে দিলাম।

তার চোখ এখন পাসপোর্টের ওপরের রাজকীয় সিলটির ওপর, যার নিচে লেখা ‘ইন্ডিয়ান’ এম্পায়ার আর ওপরে ‘ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান পাসপোর্ট’।

‘ইন্ডিশ?’, বেয়নেটধারী বোধহয় আমার মুখ দেখে বুঝেছে আমি কোন দেশের লোক। টর্চওলা মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

বেয়নেটধারীর মুখে একটু হতাশা ফুটে উঠল কি? যেন শিকার হাতছাড়া হয়ে গেল। কুকুরকে যেমন ভাবে তাড়ায় ঠিক সেরকম ভাবেই হাত নাড়ছে, আমি বাক্যব্যয় না করে পাসপোর্টটি ফেরত নিয়ে পা বাড়ালাম।

কয়েক পা এগোতেই মনে হল কানের পাশ দিয়ে কি যেন উড়ে গেল। বন্দুকের আওয়াজটা তো আগেই পাওয়া উচিত ছিল, অথচ কী অদ্ভুত ব্যাপার, গুলিটা যাওয়ার পর মনে হল আওয়াজটা পেলাম। না না, এটা আর একটা গুলি!

এবারের গুলিটা গেল বাঁ পায়ের ইঞ্চি খানেক দূরে।

যা ভেবেছিলাম তাই। মাথা ঘুরিয়ে দেখলাম দু’জনেই হাসছে। বেয়নেটধারীর হাতে রাইফল, টর্চওলার হাতেও এখন টর্চের বদলে একটা রিভলভার। মনে হল সাইলেন্সার লাগানো, তাই জন্যই প্রথমবার আওয়াজটা পাইনি।

এ ওদের নিছক ভয় দেখানোর খেলা। প্রাণে মারবে না জানি, কিন্তু ভয় যে পেয়েছি সেটা তো দেখাতে হবে। পড়ি কি মরি করে দৌড়লাম, পেছন থেকে হাসির আওয়াজটা কী অশ্লীল শোনালো। এবার্টস্ট্রাসের বড় রাস্তা ধরে পাঁচ মিনিট টানা দৌড়ে থামলাম। পেছনে আসছে নাকি এখনো?

নাহ, কেউ কোত্থাও নেই। বড় রাস্তা এই মুহূর্তে জনশূন্য। শীতের রাত্রে এগারোটা বাজতে যায়, সেটাই স্বাভাবিক। রাস্তার গ্যাসলাইটের আলোগুলো না জ্বললে বোঝাই যেত না এত বড় একটা শহরের মধ্যে দিয়ে চলেছি। গ্যাসলাইটের আলো আর কুয়াশা মিলিয়ে একটা ধূসর পর্দা যেন শহরটাকে মুড়ে রেখেছে। বার্লিনের প্রাসাদোপম বাড়িগুলোকেও তাই ভালোভাবে ঠাহর করা যাচ্ছে না।

আবার কিসের একটা শব্দ পাচ্ছি।

কারা যেন দৌড়ে আসছে। তাই কী? নাকি আমার মনের ভুল।

প্রথমবারের জন্য একটু ভয় হল। তবে কি খেলাটা নিছক ভয় দেখানোর নয়?

কিন্তু এখনো কোনো মানুষকেই দেখতে পাচ্ছি না।

পায়ের শব্দটা আবার পাচ্ছি।

দু’জোড়া পা!

শব্দটা স্পষ্ট হয়ে উঠতেই বুঝতে পারলাম বড় রাস্তার সমান্তরালে আমার ডানদিকে যে গলিটা আছে সেটা ধরেই কারা যেন দৌড়চ্ছে। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি তার পাশেই একটি বিশালাকৃতি বাড়ি, ফলে ডানদিকের গলিতে কারা দৌড়চ্ছে সেটা দেখার উপায় নেই।

আর কয়েক পা এগোতে হবে। দেখতে পাচ্ছি আড়াআড়ি আরেকটা রাস্তা গেছে, বড় রাস্তা আর গলি, দুটোকেই নিশ্চয় এই আড়াআড়ি রাস্তাটা যোগ করেছে।

এগোতে যাব আবার গুলির শব্দ! কার মুখে দেখে উঠেছিলাম আজ! মাঝরাত্রে বিপত্তির একশেষ।

যেদিক থেকে এসেছি সেদিকেই দৌড় লাগাব কিনা ভাবছি এমন সময় কুয়াশার চাদরটা যেন ছিঁড়ে গেল।

টলতে টলতে কে যেন এগিয়ে আসছে। আমি স্থাণুবৎ দাঁড়িয়ে পড়েছি।

‘হেল্প, হেল্প প্লীজ’

শব্দ ক’টা কানে আসতেই সম্বিৎ ফিরল। মানুষটির কাছে পৌঁছতে পারার আগেই অবশ্য দেখতে পেয়েছি তার কাঁধ থেকে রক্তের ধারা নেমে এসে ওভারকোটটিকে ভিজিয়ে তুলেছে।

অন্য পায়ের শব্দটাও এতক্ষণে থামল। দূরের ছায়ামূর্তিটিকে এতক্ষণে দেখতে পেলাম। রাস্তার মোড়ের গ্যাসলাইটের ঠিক পেছনে থেমে আছে সে, হাতের উদ্যত রিভলভারটিকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

আহত আগন্তুকের হাত ধরে পেছনের দিকে দৌড়তে শুরু করলাম, মুখ ঘুরিয়ে এক ঝলকে দেখতে পেলাম ছায়ামূর্তিটি স্থির হয়ে গ্যাসলাইটের কাছেই দাঁড়িয়ে, আর এগোবে না বলেই মনে হয়।

এবার্টস্ট্রাসের নাড়িনক্ষত্র আমার চেনা। তিন চার ব্লক পরেই একটা রেস্তোরাঁ যেখানে উত্তর আফ্রিকার বেশ কিছু ছাত্র রাত্রে জমায়েত হয়। মরোক্কান, মিশরীয়, তিউনিসিয়ান ছাত্রদের জমজমাটি আড্ডা বসে এখানে। তবে নাৎসি পুলিশের কড়াকড়ির কারণেই বোধহয় ইদানীং ভিড় একটু কম। রেস্তোরাঁয় অবশ্য ঢুকলাম না, আলো দেখে দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। প্রবল উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছি। আমার সঙ্গের মানুষটিরও অতি ঘন ঘন শ্বাস পড়ছে, কিন্তু মনে হল সেটা আঘাতের জন্যও হতে পারে। ভদ্রলোক মুখ নিচু করে বোধহয় ক্ষতটা কত গভীর সেটাই বোঝার চেষ্টা করছিলেন।

ইংরেজিতে বললাম, “আপনার এখনই কোনো ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত”।

মানুষটি ধীরে ধীরে মুখ তুলে তাকালেন।

“যদিও এত রাত্রে প্রাইভেট কোনো ক্লিনিক খোলা পাবেন না। আপনাকে সরকারী হাসপাতালেই যেতে হবে। ব্র্যান্ডেনবার্গ গেটের কাছেই বার্লিন মিশনারি হাসপাতাল আছে। যদি চান আমি আপনার সঙ্গে যেতে পারি”।

ভদ্রলোক কিছুই বলছেন না দেখে এবার ভালো করে তাকালাম ওনার দিকে।

উনি বিস্ফারিত দৃষ্টিতে আমার দিকেই তাকিয়ে। মুখটাও অল্প হাঁ হয়ে গেছে।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, “কিছু বলবেন?”।

মানুষটি ফিসফিস করে কিছু বললেন। আমি স্পষ্ট শুনতে না পেলেও আমার মুখটাও এবার হাঁ হল।

বাংলা! বাংলাতে কিছু বলার চেষ্টা করছেন ইনি।

আমি তাকিয়ে আছি।

“পনের বছর! পনের বছর পর গোরা মিত্তিরের সঙ্গে দেখা, তাও কিনা মাঝরাতের বার্লিনে!” আমার হাতটা ধরতে গিয়েই বোধহয় যন্ত্রণায় কাতরে উঠলেন।

আমাকে হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে ভদ্রলোক এবার টুপিটা খুললেন।

আর খুলতেই স্পষ্ট দেখতে পেলাম ডান চোখের ওপরের কাটা দাগটা।

ফ্রী স্কুল স্ট্রীটের ফ্রী স্কুল

আর্মেনিয়ান কলেজের পাশেই যে ফ্রী স্কুলটা খোলা হয়েছিল সেখানে মূলত পড়তে আসত শহরের যত বাপে তাড়ানো, মায়ে খেদানো ছেলের দল। আরো একটা দল ছিল, তাদেরকে অবশ্য তাড়ানো বা খেদানোর জন্যও সংসারে কেউ ছিল না। বারো বছর বয়সে ওয়েলিংটন অনাথ আশ্রম থেকে আরো জনা পাঁচেক ছেলের সঙ্গে আমাকেও পাঠানো হয় এই ফ্রী স্কুলে। ওয়েলিংটন অনাথ আশ্রমও অবশ্য ওই ফ্রী স্কুল স্ট্রীটেই, আর্মেনিয়ান কলেজকে বাঁ পাশে ফেলে তিনটে মোড় এগোলেই যে ভূতুড়ে তিনতলা বাড়ি সেটাই ছিল আমাদের জন্ম-আস্তানা। জ্ঞান হওয়া ইস্তক ওই ঝুল ধরা, কালি পড়া বাড়িটাকেই নিজের জেনে এসেছি। আরো খান কুড়ি ছেলের সঙ্গে সুখে দুঃখে দিব্যি কেটে যাচ্ছিল, বাবা-মা নেই বলে আলাদা করে মন খারাপ হয়নি কখনো। জন্ম থেকেই তাঁদেরকে দেখিনি, তাই হয়ত অভাব বোধটাই আসেনি।

হয়ত একটু চটপটে ছিলাম, অঙ্ক-ইংরেজিতে বাকিদের থেকে আমাদের তাড়াতাড়ি মাথা খুলত তাই জন্যই এই সুযোগ এসেছিল। কিন্তু নতুন স্কুলে এসে মাথা খাটানোর সুযোগ পেলে তো! প্রথম দিন থেকেই ফ্রী স্কুলের উঁচু ক্লাসের ছেলেদের হাতে যখন তখন মার খেতে লাগলাম আমরা। হয়ত বাবা-মা নেই বলেই অত্যাচারের মাত্রাটা বেশি ছিল, ওরা জানত স্কুল বয়ে এসে নালিশ জানানোর কেউ নেই। স্কুলের টিচারদের বলেও কোনো লাভ হত না, অনাথ ছেলেদের নালিশ তাঁরা কানেও তুলতেন না।

মার খাওয়াটাই ভবিতব্য বলে মেনে নিয়েছিলাম। তবে কখনো সখনো মারের বদলে এদের কাজ করে দেওয়ার হুকুম মিলত। সেই হুকুম তালিম করলে কিছুদিন মার খাওয়াটা বন্ধ থাকত। অন্যের খাতা দেখে হোমওয়ার্ক টুকে দেওয়া থেকে শুরু করে হাত-পা টিপে দেওয়া, সিগারেট এনে দেওয়া থেকে হোক কী স্কুল থেকে দেওয়া টিফিনের পুরো ভাগটাই তুলে দেওয়া, হুকুমের কমতি ছিল না। এদের খিদমত খাটাটাই আমাদের ভবিতব্য, এমনটাই মেনে নিয়েছিলাম।

বছর ঘুরতে দেখা গেল ভবিতব্যটা একটু অন্যরকম। নতুন বছরে আমরা এক ধাপ ওপরে উঠলাম, স্কুলের নিচু ক্লাসে নতুন ছাত্র এল। টেরও পেলাম না কখন যেন পুরনো পাপীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমরাই অত্যাচার শুরু করেছি নতুন ছাত্রদের ওপর। অবশ্য ‘আমরা’ বললে ভুল বলা হবে, আমি নিজে কোনো অত্যাচার করিনি কিন্তু প্রতিবাদও করতাম না। অত্যাচারে অংশ নিতাম না বলে কখনো সখনো টিটিকিরি শুনতে হত যদিও।

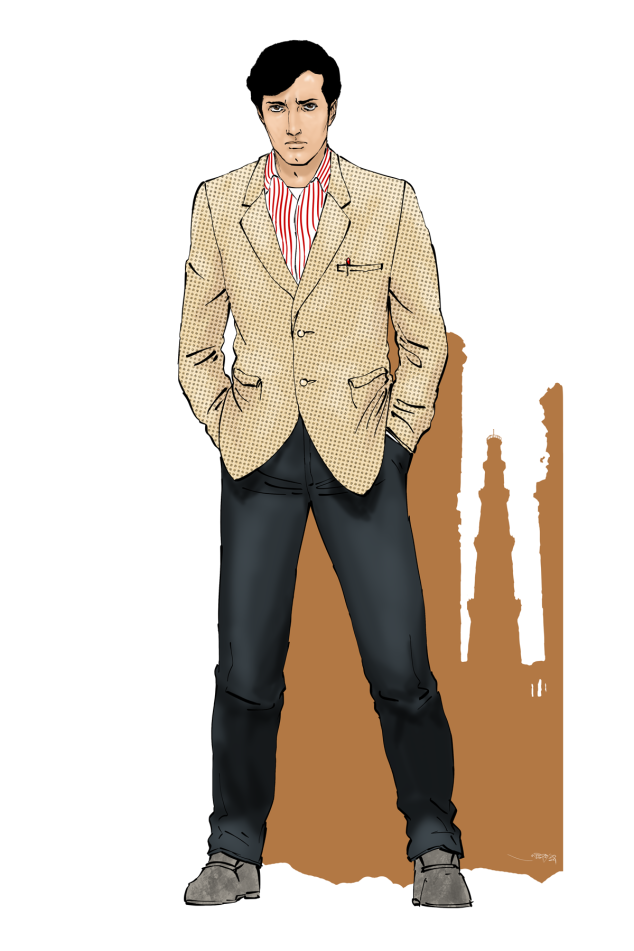

কিন্তু সব কিছু ওলটপালট হয়ে গেল মাস চারেক পর, যখন আমাদের ঠিক পরের ক্লাসটিতেই এসে ভর্তি হল রোগা দোহারা চেহারার নতুন একটি ছেলে। শোনা গেল পড়াশোনায় তার বিশেষ মন নেই, আগের স্কুলে ফেল করায় তার মামা ভর্তি করে দিয়েছেন এই আর্মেনিয়ান স্কুলে। সংসারে বলতে গেলে আছেন ওই মামা-ই, মা বাবা দু’জনকেই সে হারিয়েছে জন্মানোর পরেই।

কয়েকদিনের মধ্যেই বাপে তাড়ানো, মায়ে খেদানোদের খপ্পরে তাকেও পড়তে হল। হাত-পা টিপে দিতে বলেছিল না সিগারেট আনতে বলেছিল তা আর এতদিন পরে খেয়াল নেই তবে যেই হুকুম করে থাকুক তার বিরুদ্ধে সে একটা কথাও বলেনি, একটা আঙ্গুলও তোলেনি। শুধু নাকি মুচকি হেসে সেখান থেকে সরে গেছিল।

নয়া ছোকরার এহেন স্পর্ধা দেখে সিনিয়র ছাত্ররা এতই অবাক হয়ে গেছিল সেদিন তারা কিছু বলতে পারেনি। যতক্ষণে সম্বিৎ ফিরল ততক্ষণে সে ছেলের টিকির দেখা মেলেনি। পাণ্ডারা সেদিন ফুঁসতে ফুঁসতে বাড়ি ফিরল। পরের দিন টিফিন পিরিয়ডেই দেখা গেল জনা সাত আটেকের একটা দল তাকে ঘিরে ধরেছে। প্রথমটায় তাকে বলা হল স্কুলের বিশাল উঠোনটায় নাকে খত দিতে হবে। আগের দিনের মতনই হেসে চলে যাচ্ছে দেখে এবারে দলটা ঝাঁপিয়ে পড়ল। হিড়হিড় করে ছেলেটাকে টানতে টানতে নিয়ে যাওয়া হল স্কুলবাড়ির পেছনের কানা গলিটায়, ভর দুপুরে যেখানে জনপ্রাণীর দেখা মেলে না।

স্কুলের মধ্যে যখন প্রথম ছেলেটাকে ধরা হয়, আমাদের অনাথ আশ্রমের দলটা সামান্য দূরেই ছিল। গলির মধ্যে টেনে নিয়ে যাচ্ছে দেখে সামান্য মুচকি হেসে তারা সরে পড়ল, যেন এরকমটিই হওয়া উচিত। একটা ভয়ঙ্কর কিছু ঘটতে চলেছে আশঙ্কা করে আমি প্রায় চুপিসাড়ে পেছনের গলিতে গেলাম এবং চুপিসাড়েই ফিরে এসে সোজা হেডমাস্টারের ঘরে ঢুকে গেলাম। পিওন হাঁ হাঁ করে উঠেছিল, কিন্তু তার বাধা উপেক্ষা করেই ঢুকে পড়তে হল। ঢুকতে আমাকে হতই, কারণ পেছনের গলিতে যে হারে নতুন ছেলেটির ওপর কিল, চড়, লাথি পড়ছিল তাতে আমার মনে হয়েছিল প্রাণ না গেলেও ছেলেটির বিকলাঙ্গ হওয়া অনিবার্য।

ফাদার খাটচাটুরিয়ান অন্য শিক্ষকদের মতন নির্বিকার চিত্তে থাকতে পারলেন না। স্কুলের পিওন এবং দরোয়ানকে নিয়ে গিয়ে ছেলেটিকে বাঁচালেন এবং যে সব ছাত্র ছেলেটিকে মেরেছিল পরের দিনই তাদের পত্রপাঠ বিদায় করলেন। ছেলেটিকে অবশ্য বেশ কিছুদিন হাসপাতালে কাটিয়ে আসতে হল। তার ডান চোখের ঠিক ওপরেই খান কয়েক জোরালো ঘুষি পড়েছিল। সৌভাগ্যক্রমে চোখটি বেঁচে গেলেও চোখের ওপরে একটি চিরস্থায়ী কাটা দাগ রয়ে গেল।

ছেলেটিকে বাঁচাতে গেছিলাম অন্তরের তাগিদেই, তবে তাকে বাঁচানোর পর মনে হয়েছিল বাকি ছেলেদের থেকে সাবাশি পাব। সে নিতান্তই ভুল ধারণা। অবাক হয়ে দেখলাম বাকি ছাত্রদের কাছে কিভাবে যেন আমিই বিশ্বাসঘাতক হয়ে গেছি। সিনিয়র ছাত্রদের হাতে জুনিয়র ছাত্ররা মার খাবে এটাই আর্মেনিয়ান স্কুলের পরম্পরা, সেখানে শিক্ষকদের নাক গলানোর কোনো জায়গা নেই। এমনকি প্রাণসংশয় হলেও।

শুধু যে বিশ্বাসঘাতক ছাপ্পা পড়ল তাই নয়, একদিন বিকালে স্কুলে ফেরার পথে ওয়েলিংটনের পেছনেই আমাকে ঘিরে ধরল সেই সাত-আট জনের দলটি যাদের প্রত্যেককে স্কুল থেকে বার করে দেওয়া হয়েছিল। নতুন ছেলেটিকে হয়ত এরা আধমরা করেই রেখে যেত কিন্তু আমার জন্য তারা যে অন্য কিছু ভেবে এসেছে সেটা বেশ বোঝা গেল যখন দেখলাম তাদের একজনের হাতে ছুরি এবং আরেকজনের হাতে একটা বোতলের ভাঙ্গা টুকরো। সম্ভবত ছুরি দেখেই প্রাণপনে ছুটতে শুরু করেছিলাম, দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে। কোন দিকে দৌড়চ্ছি তা জানি না, শুধু এটুকু জানি যে ভাবেই হোক প্রাণে বাঁচতে হবে।

মিনিট কুড়ি সমানে ছোটার পর একটা প্রায়ান্ধকার গলিতে হোঁচট খেয়ে পড়েছিলাম। অত জোরে দৌড়চ্ছিলাম বলে মাটিতে পড়ে বেশ ভালোরকম একটা চোটও পেলাম। চোখে সর্ষেফুল দেখছি, এমন সময়ে কারা এসে আমার জামার কলার ধরে দাঁড় করল। কোনোক্রমে চোখ খুলে দেখি শিকারীরা হাজির। এতক্ষণ দৌড়ে তারা এতই রেগে গেছে যে সম্ভবত চড়থাপ্পড় মেরে তারা আর সময় নষ্ট করত না। আমি চোখ বুঝে ছুরির প্রথম আঘাতটার জন্য অপেক্ষা করছি, এমন সময়ে শোনা গেল, “রুকো”।

রুখ্ যাও বা রুখো নয়, রুকো। ‘ক’!

সেই বিপদজনক মুহূর্তটিতেও এরকম আধো আধো উচ্চারণ শুনে তীব্র কৌতূহল হল। চোখ খুলে দেখি যারা এগিয়ে আসছে তাদের এমনিতে আধো আধো উচ্চারণ করার কোনো কারণ নেই কিন্তু এ ভাষা তাদের কাছে বিজাতীয়, তাই উচ্চারণে সমস্যা। যে জনা চারেক চীনা আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে তাদের প্রত্যেকেই স্কুলের বাচ্চা ছেলেদেরকে বোধহয় এক হাতেই তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারবে।

ভয়েই অন্য ইন্দ্রিয়গুলো কাজ এতক্ষণ করছিল না। হঠাৎ একটা তীব্র গন্ধ নাকে এসে ঢুকল। আমার বখে যাওয়া বন্ধুদের দৌলতে এ গন্ধ আমি চিনি, এ গন্ধ গাঁজার। তার সঙ্গে ঝিম ধরানো আফিং এর গন্ধ-ও আছে। মনে হচ্ছে ছুটতে ছুটতে ওয়েলিংটন চত্বরের সেই কুখ্যাত চণ্ডুখানার কাছে এসে পড়েছি, যেখানে নেশা করতে ছুটে আসে সারা কলকাতার লোক।

আর্মেনিয়ান স্কুলে আর যে ক’বছর ছিলাম আমার ভাগ্যে কোনো বন্ধুই জোটেনি, শেষদিন অবধি ওই বিশ্বাসঘাতক ছাপ নিয়েই রয়ে গেছিলাম।

বন্ধু বলতে ছিল খালি ওয়েলিংটন চণ্ডুখানার সেই চীনারা যারা সেদিন আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিল। সুখদুঃখে তাদের সঙ্গেই দেখা করতে যেতাম। গাঁজায় দম না দিয়েও বড় ভালো কাটত সময়টা।

ওহ্ হ্যাঁ, আরেকজন বন্ধুও হয়েছিল বটে। নতুন ছেলেটি, যাকে আমি বাঁচিয়েছিলাম।

সত্যি-মিথ্যের গোলকধাঁধায়

সেই হারুন। কলকাতা থেকে সাড়ে চার হাজার মাইল দূরে তাকে ফিরে পেলাম।

আমি উত্তেজনায় ওর কাঁধটা চেপে ধরতেই ওর মুখটা ব্যথায় বিকৃত হয়ে উঠল। কয়েক সেকন্ডের জন্য ভুলে গেছিলাম কি পরিস্থিতিতে ওকে আজ খুঁজে পেয়েছি। ওভারকোটের ওপরের রক্তের ধারাটা দেখে মনে হচ্ছে ক্ষতটি খুব গভীর নয়, কিন্তু তাও ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার।

“হারুন, মিশনারি হাসপাতালটা কাছেই। বড় জোর মিনিট দশেক লাগবে। তুই হাঁটতে পারবি তো?”।

হারুন আমার মুখের দিকেই তাকিয়ে ছিল। ওরও বোধহয় বিশ্বাস হচ্ছে না আজকের রাতটা।

আমি ওর মুখের সামনে হাতটা বার দুয়েক নাড়াতে সম্বিৎ ফিরল।

হারুনের মুখে দুশ্চিন্তার ছায়া।

“গোরা, হাসপাতালে যাওয়াটা আমার জন্য ঠিক হবে না”।

ওর কথাটা আমার বোধগম্য হল না। সেটা সম্ভবত হারুন বুঝতে পেরেছিল। কিছুক্ষণ ইতস্তত করে বলল, “রাতটা তোর বাড়িতে কাটানো যাবে? আমার আস্তানাতেও ফিরতে ভয় হচ্ছে”।

“অবশ্যই যাবে। কিন্তু হাসপাতালে যাবি না কেন?”।

হারুনের চোখ দুটো কি কাউকে খুঁজছে? গলির দু’মাথা সাবধানে দেখতে দেখতে বলল, “ভরসা পাচ্ছি না। বার্লিনের হাসপাতালে শুনেছি সাদা চামড়া না হলে মাটিতে ফেলে রেখে দেয়। তা ছাড়া আমি জার্মান ভাষাও জানি না”।

সাদা চামড়ার কথাটা ঠিক নয়। বর্ণবিদ্বেষী জার্মান ডাক্তার আমার চোখে পড়েনি বললেই চলে তবে হ্যাঁ, ভাষার সমস্যাটা সত্যিই আছে।

কিন্তু শুধু ভাষাটাই কী একমাত্র সমস্যা নাকি হারুন নিজেও কিছু লুকোচ্ছে? আমি আর কথা বাড়ালাম না।

ভাগ্যক্রমে শেষ ট্রামটা পাওয়া গেল। দু’টো কামরাই ফাঁকা থাকলেও দ্বিতীয়টাতেই উঠলাম। লেখা না থাকলেও সাদা চামড়া না হলে প্রথম কামরায় ওঠা মুশকিল। দ্বিতীয় কামরায় ওঠাটা অভ্যাস হয়ে গেছে।

হারুন মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছিল। রক্তক্ষরণটা বন্ধ হওয়া দরকার।

আমি ওর হাতে অল্প চাপ দিলাম।

মৃদু হাসল, “বল্”।

“তুই চিন্তা করিস না। বিজয়ন ডাক্তারি পড়ছে, বাড়ি পৌঁছনো মাত্রই ওকে বলব তোকে ড্রেসিং করে দিতে”।

হারুন ধড়মড় করে সোজা হয়ে বসল।

“বিজয়ন! বিজয়ন কে?”

“ওহ হো, তোকে বলা হয়নি। আমার ঘরে আরো দু’জন ভারতীয় থাকেন। আলি ভাই বাঙালি, কেমিস্ট্রিতে পি-এইচ-ডি, বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক। আর বিজয়ন ডাক্তারির ছাত্র”।

হারুনকে রীতিমতন চিন্তান্বিত লাগল, যেন গভীর একটা সমস্যায় পড়ে গেছে। মিনিট খানেক পর মুখ তুলে বলল, “শোন্, আমি তোর বাড়ি যাচ্ছি। কিন্তু বিজয়ন বা আলিকে বলিস না যে তুই আমার বন্ধু। আমার কোনো পরিচয়ই দিস না। আমি কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়েই চলে যাব”।

“পরিচয় দেব না?” আমি একটু হকচকিয়ে গেছি।

হারুন অধীর গলায় বলল, “হ্যাঁ, তোর সঙ্গে আমার দেখা হওয়াটা নেহাতই কো-ইনসিডেন্স। নয় কী? তাহলে আর অত ভাবছিস কেন? তোর বন্ধুদের বলিস ফেরার পথে তুই দেখতে পাস আমার ওপর ছিনতাই হচ্ছে। আমি পালাতে গেলে ছিনতাইকারী গুলি চালায়”।

“হুম্। ঠিক আছে, তাই সই। তবে কী জানিস বার্লিনের যা অবস্থা এখন, ছিনতাই হয় না”।

এবার হারুন সামান্য ঘাবড়েছে, “ছিনতাই হয় না?!”

“হ্যাঁ, চতুর্দিকে এমনিতেই যা জুলুমবাজি। ছিনতাই করলে করবে হয় পুলিস নয়তো আর্মির লোকজন”।

হারুনের মুখে মৃদু হাসির আভাস দেখা দিল, “অথবা নাৎসি পার্টির মেম্বররা”।

“চুপ, চুপ – বেফাঁস কথা বলিস না”, যদিও ট্রামের কামরা ফাঁকা, আমিও তাও সচকিতে একবার দেখে নিলাম।

“এরকম ভয়ে ভয়েই তোদের থাকতে হচ্ছে বুঝি? নিজের দেশে ছেড়ে তাহলে কেনই পড়ে আছিস এই বিদেশ বিভূঁই-এ?” হারুনের গলায় দরদ থাকলেও প্রশ্নটা যেন চাবুকের মতন আছড়ে পড়ল।

ট্রামটা একটা সরু রাস্তা ধরে চলেছে এখন। সরু রাস্তা হলেও দু’পাশের বাড়িগুলোতে বিশাল বিশাল পতাকা ঝুলছে, বড় রাস্তার দু’পাশে ঠিক যেমনটি দেখা যায়। মধ্যরাত্রির অন্ধকারে পতাকাগুলোয় স্বস্তিকা চিহ্ন আর ঈগল পাখি খুঁজতে খুঁজতে বললাম, “পি-এইচ-ডি টা শেষ তো করতে হবে। তাছাড়া আমাদের দেশের অবস্থাই বা কী ভালো বল দেখি? ব্রিটিশরা কী অত্যাচারটাই না চালাচ্ছে। মনে হয় শেষের সেদিন দেখতে পাচ্ছে ওরা, আর তাতেই এত বিচলত হয়ে উঠেছে। গত মাসে শুনলাম মেদিনীপুরের গ্রাম উজাড় করে কিশোর আর তরুণদের থানায় নিয়ে গিয়ে অত্যাচার চালাচ্ছে, সবসময় সন্দেহ এই বুঝি আরেক ম্যাজিস্ট্রেট খুন হল”।

“পেডি, ডগলাস, বার্জদের খুনের ইতিহাস ওরা এখনো ভুলতে পারেনি”।

আমি অবাক হয়ে বললাম, “তুই জানিস পেডি-ডগলাসদের কথা?”।

হারুন আরো অবাক হয়ে বলল, “জানব না কেন? এসব বছর সাতেক আগের কথা কিন্তু আমি তো দেশেই ছিলাম। তুই-ও তো তখন দেশেই, তাই না?”।

বছর সাতেক আগে অবশ্য আমি দেশে ছিলাম না কিন্তু সে প্রসঙ্গে আর গেলাম না। আসল কথাটা মনে পড়ল আবার।

“হারুন”।

হারুন ঠোঁট কামড়ে জানলার দিকে তাকিয়ে ছিল, বোধহয় ব্যথা কমানোর চেষ্টা করছে। আমার ডাকে মুখ ঘোরালো।

“তোর ওপর আজ যে গুলি চালিয়েছে সে বোধহয় সাধারণ ছিনতাইকারী নয়, তাই না?”

হারুন একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে, “তোর এরকম কেন মনে হচ্ছে?”।

কেম মনে হচ্ছে জানি না। জার্মানরা যাকে বখগেফেল এ হল তাই, ষষ্ঠেন্দ্রিয় জানান দিচ্ছে ব্যাপারটা যেন সাধারণ ছিনতাই নয়।

সেটাই বললাম হারুনকে।

হারুন মাথা নাড়ল।

“আমি জানি না রে লোকটা কেন আমার ওপর হামলা চালিয়েছে। আমার কাছে বিশেষ টাকা পয়সাও ছিল না”।

“কিন্তু তুই অত রাত্রে এবার্টস্ট্রাসে করছিলিস টা কী?”

“এক বন্ধুকে তার বাড়ি পৌঁছিয়ে দিতে গেছিলাম”।

আমি এবার হেসে ফেললাম।

হারুন সামান্য অবাক হল, “হাসছিস কেন?”

“হাসব না? তোর কথা শুনে মনে হচ্ছে তুই যেন সেই ফ্রী স্কুল স্ট্রীটেই ঘুরে বেড়াচ্ছিস”।

হারুনও হাসছে এবার।

“না রে সত্যিই তাই। তবে হ্যাঁ বন্ধু আমার নয়, আমার মালিকের বন্ধু”।

মালিকের বন্ধু, সে আবার কী?

আমার জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দেখে হারুন এবার খোলসা করে বলল। বম্বেতে ও কাজ করে রুস্তমজি বাটলিওয়ালার কোম্পানিতে। শিশিবোতলের ব্যবসা দিয়ে বাটলিওয়ালাদের শুরু কিন্তু এখান তাঁদের বিশাল পসার। বম্বের সব্জীমান্ডি থেকে শুরু করে বম্বে ডক সর্বত্রই বাটলিওয়ালাদের প্রবল প্রতাপ।

হারুন হাসতে হাসতে বলল, “আর্মেনিয়ান স্কুলে একটা বাংলা প্রবাদ শিখেছিলাম, তোরও মনে আছে নিশ্চয়। আদার ব্যাপারীর আবার জাহাজের খবরে কী কাজ? বাটলিওয়ালাদের সে কথা বললে চলবে না”।

বাটলিওয়ালাদের ব্যবসার কাজেই হারুনের বার্লিন আগমন। বার্লিনে বসবাসকারী তাবড় ভারতীয়দের নাকি রুস্তমজি আজ সন্ধ্যায় পার্টিতে ডেকেছিলেন। পার্টি শেষ হওয়ার পর রুস্তমজির ঘনিষ্ঠ বন্ধু সোহরাব সালদানার বাড়িতে খাবার পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য হারুন এবার্টস্ট্রাসে গেছিল।

“তুই সালদানার বাড়ি থেকে যখন ফিরছিলিস তখনই লোকটা তোর পেছনে লাগে?”।

হারুন ঘাড় নাড়ল, “একেবারে তাই। আমার প্রথম থেকেই সামান্য অস্বস্তি হচ্ছিল। যখন বুঝলাম যে আমার পেছনেই ধাওয়া করেছে তখন থেকেই দৌড়তে শুরু করেছি। বড় রাস্তার কাছে প্রায় যখন এসে পড়েছি তখনই গুলি চালাল”।

হারুনের মুখে কৃতজ্ঞতার হাসি, “তুই না এসে পড়লে ওখানেই ধনেপ্রাণে মারা যেতাম। গোরা, এ জন্মে মনে হয় আমার প্রাণ বাঁচানোর ঠিকাটা তুই-ই নিয়েছিস”।

ওর প্রাণের আশঙ্কা যে সত্যিই ছিল সে নিয়ে আমার-ও দ্বিমত নেই, তবে আক্রমণকারীকে কেন জানি ছিনতাইকারীর থেকে আততায়ী বলেই বেশি মনে হচ্ছে। যদি ধরেও নি যে ছিনতাইকারী দৌড়ে হারুনকে ধরতে পারেনি তাহলেও সে গুলি চালাবে কেন? গুলিতে আহত করে তারপর ছিনতাই করবে এরকমটাই উদ্দেশ্য ছিল? নাহ, কী যেন মিলছে না।

আলেকজান্ডারপ্লাটজের অভিশপ্ত বাড়ি

আলি ভাই বাড়ি ছিলেন না। বিজয়ন পুরো ঘটনাটা শুনে সামান্য অবাক হয়েছে বলেই মনে হল তবে মুখে কিছু বলল না।

বিজয়ন হারুনের ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে, ড্রেসিং করে দিয়ে এসে বেসিনে হাত ধুচ্ছিল, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, “কেমন দেখলে? চিন্তা করার মতন কিছু নয় তো?”

বিজয়ন মাথা নাড়ল।

“নাহ, চামড়াটা ছড়ে দিয়ে বেরিয়ে গেছে মাত্র। ভদ্রলোককে ভাগ্যবান বলতে হবে, কোনো আনাড়ি ছিনতাইকারীর হাতে পড়েছিলেন”।

আমি এই প্রসঙ্গে আর কথা না বাড়িয়ে বললাম, “আলি ভাই কোথায়?”

বিজয়ন একবার ভেতরের ঘরের দিকে তাকিয়ে গলা নামিয়ে বলল, “হীরেন বসু ডেকে পাঠিয়েছেন। মনে হয় আজকে রাত্রে কাউন্সিলের মীটিং আছে”।

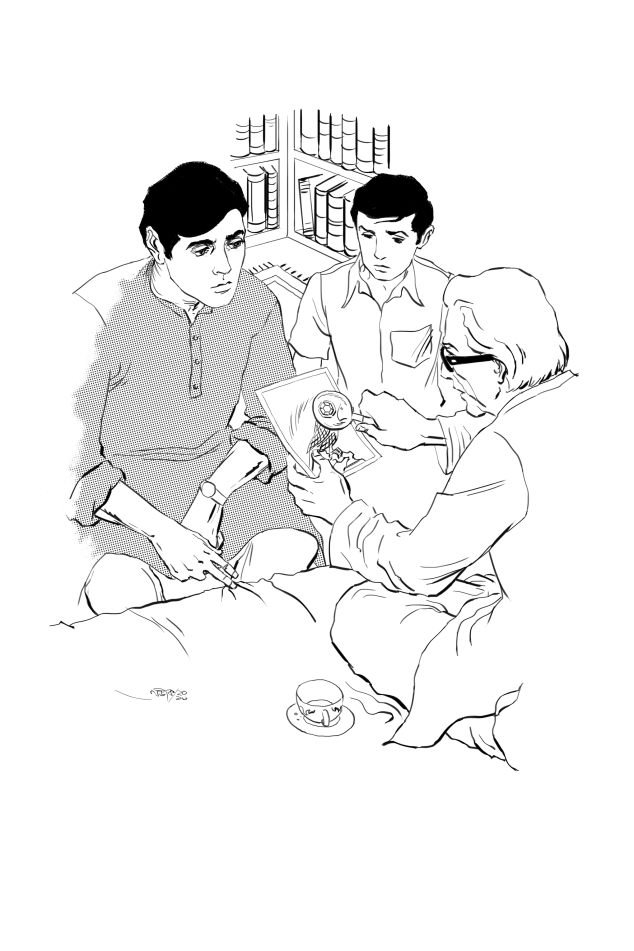

আমি যদিও হীরেন দা’র সঙ্গে দেখা করেই ফিরলাম, মীটিং এর ব্যাপারে বিন্দুবিসর্গ জানতাম না। অবশ্য সে নিয়ে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কাউন্সিলের মীটিং-এ সবার প্রবেশাধিকার নেই, মীটিং যে ঠিক কখন বসে, কোথায় বসে সেটাও সবার জানা থাকে না। হীরেন বসু, মুনির আলি মানে আমাদের আলি ভাই, নরেন্দ্র খারে, মনমোহন আগরওয়াল, সঞ্জয় সুব্রণ্যহ্মম এই পাঁচ জন সিনিয়র মেম্বরদের নিয়ে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগের কাউন্সিল মীটিং বসে। তবে মীটিং বসেছে মানে কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার দরকার পড়েছে।

আমি ভেতরের ঘরে উঁকি মেরে দেখলাম। হারুন ঘুমিয়ে পড়েছে। কী করা উচিত বুঝতে পারছি না। হারুন বলেছিল ও চলে যাবে, এদিকে এমন অকাতরে ঘুমোচ্ছে যে ডাকতেও মন চাইছে না।

বিজয়ন-ও দেখেছে। আমাকে বলল “ভদ্রলোককে ডেকো না, উনি বিশ্রাম নিন। খুব রক্ত না বেরোলেও একটা ধকল তো গেছেই”।

“তোমার সঙ্গে একটু কথা ছিল। সময় হবে এখন?”, বিজয়নের গলায় ব্যস্ততা।

“অবশ্যই, বলো”।

“এখানে না, আমার ঘরে চলো”।

বিজয়নের ঘরটা চিলেকোঠায়, তার ওপর সে ঘরে ফায়ারপ্লেস প্রায় কাজই করে না। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঠান্ডায় প্রায় জমে গেলাম। বিজয়নের পড়ার টেবিলে এক কেটলি চা সবসময়ই মজুত থাকে। দু’টো কাপে চা ঢালতে ঢালতে আমার দিকে একবার তাকাল, তারপর গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, “আমাদের ভোরবেলার দিকে একবার বেরোতে হবে”।

“ভোরবেলা! কোথায়?”।

“আলেকজান্ডারপ্লাটজ এর গোল চক্করটা ছাড়ালেই যে ঘড়িওলা বাড়িটা পড়ে……”

“তার বেসমেন্টে?”

বিজয়ন সম্মতি জানাল।

এ বাড়িও আমি চিনি বই কী। শুনেছি মানবেন্দ্রনাথ রায় থাকার সময়ে এই বাড়িতেই বসত ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগের মীটিং। এও শোনা যায় নাৎসি পার্টির শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে সুভাষ বোস ওই বাড়িতেই দেখা করতেন। আমাদের মতন লীগের সাধারণ সদস্যরা অবশ্য কদাচিৎ সে বাড়িতে ঢোকার সুযোগ পেয়েছে।

আমার হঠাৎ একটা সন্দেহ হল।

“কাউন্সিলের মীটিং কি আজ রাত্রে সান্যাল বাড়িতে না হয়ে আলেকজান্ডারপ্লাটজে হচ্ছে?”।

বিজয়ন মাথা নাড়ল, “ঠিক”।

“কিন্তু তুমি জানলে কী করে? কাউন্সিলের মীটিং কোথায় হবে সে তো টপ সিক্রেট, নয় কী?”

“সে তো বটেই। তবে এবারের ব্যাপারটা সামান্য আলাদা”।

“কিরকম?”

বিজয়নের চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। ওর নাকের পাটাটা মনে হল একটু ফুলে উঠল। গলাটা প্রায় খাদে নামিয়ে এনে বলল, “কাউন্সিল আমাদের দু’জনকে কোনো একটা বিশেষ কাজে জার্মানির বাইরে পাঠাচ্ছে”।

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করলাম, “জার্মানির বাইরে কোথায়?”

“সে কথা আমিও জানি না। আলি ভাই শুধু বলে গেছেন আমাদের দু’জনকেই সুটকেস গুছিয়ে রাখতে। আলেকজান্ডারপ্লাটজ থেকে গাড়ি করে আমাদের নিয়ে যাওয়া হবে কিয়েল-এ”।

ভোরবেলায় আমরা বেরনোর আগেই হারুনের ঘুম ভাঙ্গল। বিজয়নকে অনেক ধন্যবাদ দিল আর বেরনোর সময় আমার হাত ধরে বলল, “দেখা হবে আবার, যোগাযোগ রাখিস। বম্বেতে আমার ঠিকানাটা লিখে রেখে গেছি”।

কত কিছুই বলার ছিল হারুনকে, সময়ের অভাবে কিছুই বলা গেল না। ওর হাত দুটো ঝাঁকিয়ে কথা দিলাম বম্বেতে দেখা হবে।

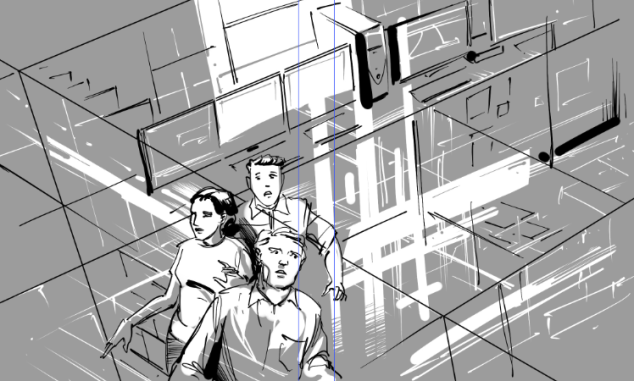

আলেকজান্ডারপ্লাটজের বাড়িটায় যখন পৌঁছলাম তখন ভোর সাড়ে ছ’ট বাজে। রোদ ভালো করে ফোটেনি, তাই শীতের জড়তা কাটছে না। কনকনে ঠান্ডার মধ্যে দাঁড়িয়ে জমে যাচ্ছি, অথচ দরজা খুলছে না। বিজয়ন বার তিনেক সদরঘন্টি বাজিয়েছে কিন্তু বেসমেন্ট থেকে এখনো অবধি কেউ আসে নি।

দশ মিনিট, পনেরো মিনিট গড়িয়ে আধ ঘন্টা কেটে গেল। বিজয়নকে জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলাম বাড়ি ফিরে আলি ভাই এর জন্য অপেক্ষা করব কিনা, বিজয়ন হঠাৎ ডান হাতের তর্জনীটা ঠোঁটের ওপর রাখল। সদর দরজা খুলে এক ভদ্রমহিলা বেরোচ্ছেন, মনে হয় ওপরের কোনো ফ্ল্যাটে থাকেন। মুহূর্তের জন্য দরজাটা ফাঁক হয়েছিল, বিজয়ন বিদ্যুৎগতিতে দৌড়ে ঢুকে পড়ল। আমিও ওর পিছু পিছু দৌড়েছি। ভদ্রমহিলা স্তম্ভিত, রাগী গলায় ‘নিখট্, নিখট্’ বলে চলেছেন কিন্তু তাঁর নিষেধাজ্ঞায় আমাদের কান দিলে চলবে কেন!

বেসমেন্টের ফ্ল্যাটের সামনে গিয়ে বিজয়ন দাঁড়িয়ে পড়ল। কী হয়েছে জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছি, দেখি ফ্ল্যাটের দরজাটা সামান্য খোলা।

বিজয়ন আমার দিকে তাকাল, ওর মুখে স্পষ্ট দুশ্চিন্তার ছাপ। আমি ইশারা করলাম ফ্ল্যাটের মধ্যে ঢোকার জন্য।

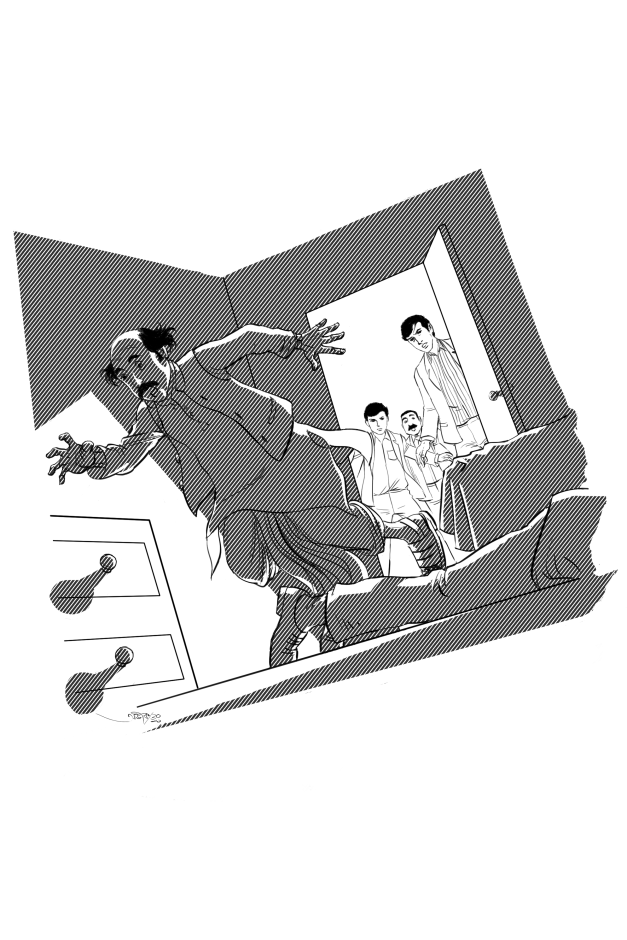

বিজয়ন ঢুকেই ছিটকে বেরিয়ে এসেছে, ওর চোখমুখে অবিশ্বাস ঠিকরে বেরোচ্ছে। মুখটা হাঁ হয়ে গেছে। আমি এক ধাক্কায় ওকে সরিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকলাম।

আমার পা জমে গেছে।

ঘরের বাঁ দিকে রাখা বড় সোফাটার এক কোণে আলি ভাইকে দেখতে পাচ্ছি।

তাঁর দেখে প্রাণ নেই। বুকের বাঁ দিকে একটা ক্ষতচিহ্ন, বেশ বোঝা যাচ্ছে সেটা বুলেটের। আলি ভাই এর পায়ের কাছেই লুটিয়ে রয়েছেন আরেকজন। আলোআঁধারির মধ্যেও বুঝতে পারছি উনি সঞ্জয় সুব্রণ্যহ্মম – তাঁর বিরলকেশ মাথাটি নিয়ে কতই না রঙ্গরসিকতা করেছি, এখন সেই মাথা দেখেই চিনতে পারলাম।

বিজয়ন ফের ঢুকে পাশের ঘরে গেছিল। একটা মর্মান্তিক চিৎকার শুনে বুঝলাম আরো কাউকে হয়ত খুঁজে পেয়েছে ও। পাশের ঘরে নরেন্দ্র এবং মনমোহনকে পাওয়া গেল। দুটো ঘরে শুধু একজনকেই খুঁজে পাওয়া গেল না, তিনি হীরেন বসু, ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগের সভাপতি।

ভয়ে, উত্তেজনায় বিজয়নের গলা ধরে গেছে। একটা ফ্যাসফেসে স্বরে বলল, “গোরা, এসব কী? কে করেছে?”

কে করেছে সে খবর যদি আমি জানতাম! স্পষ্ট বুঝতে পারছি আমার মেরুদণ্ড দিয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত নিচের দিকে নামছে।

বিজয়ন আরো কিছু জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিল, এমন সময়ে সাইরেনের শব্দ পাওয়া গেল।

বিজয়নের মুখটা আরোই ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, “পুলিশ!”।

আমি মাথা নাড়লাম, পুলিশের গাড়িই বটে।

“ওরা কী খবর পেয়েছে?”

“মনে হয় না। আমরা আসার আগে এ বাড়ির আর কেউ বেসমেন্টে নেমেছে বলে মনে হয় না। না হলে আমরা আসার আগেই পুলিশ এসে যেত, বাড়িতে ঢোকাই যেত না”।

“তাহলে?”

মনে হয় সেই জার্মান ভদ্রমহিলাই পুলিশ ডেকে এনেছেন। ভোরবেলা দুই বাদামী চামড়ার লোককে সুটকেস হাতে চোরের মতন বাড়িতে ঢুকতে দেখলে ভয় পাওয়ারই কথা।

আমি বিজয়নকে বললাম, “বেসমেন্টের পেছন দিক থেকে বাইরে যাওয়ার একটা দরজা আছে না? ওদিকেই চলো। সামনের দরজা দিয়ে বেরনোর কোনো সুযোগ নেই। দৌড়তে পারবে তো?”।

বিজয়ন শুকনো মুখে নরেন্দ্র এবং মনমোহনদের নিথর শরীরগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল, “তা পারব, আমার সুটকেসে বিশেষ জিনিসপত্র নেই। কিন্তু এঁরা?”

“এনাদের খবর পরে নেওয়া যাবে। এই মুহূর্তে বার্লিন পুলিশ এত ক’টি মৃতদেহের সঙ্গে আমাদের দেখতে পেলে কী করবে বুঝতেই পারছ।”

বেসমেন্টের দরজা দিয়ে বেরোলে ডান দিকে কয়েক পা এগোলেই বড় রাস্তা পড়বে। বিজয়ন সেদিকে পা বাড়াতে যাচ্ছে দেখে আমি ওর হাত চেপে ধরলাম। বার্লিনের বড় রাস্তা পার হতে যা সময় লাগবে ততক্ষণ পুলিস এবং রাস্তার লোকেদের চোখে আমরা ধরা পড়বই।

বাঁদিকের পাথুরে গলি নেওয়াটাই শ্রেয়। এই গলি আমি চিনি, গোলকধাঁধা বিশেষ। কিন্তু যারা সে গোলকধাঁধার খবর রাখে, তারা জানে ঠিক গলি চিনে চিনে যেতে পারলে গনটারডস্ট্রাস, স্প্যান্ডরস্ট্রাস হয়ে পৌঁছে দেবে উলান্ডস্ট্রাসের কাছাকাছি। পাথুরে গলি দিয়ে দু’মিনিট দৌড়নোর পরেই দাঁড়িয়ে পড়তে হল। ফেব্রুয়ারীর কুয়াশা ভেদ করে রোদ ঢুকতে শুরু করছে শহরে। আর সেই রোদে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে পাথুরে গলিতে ফোঁটা ফোঁটা রক্তের একটা প্রায় সরলরেখা এগিয়ে গেছে। আর তিন চার পা হাঁটার পরেই দেখা গেল রক্তের রেখাটা একটা আস্তাকুঁড়ের পাশে গিয়ে শেষ হয়েছে, এ আস্তাকুঁড় অবশ্য লোহার তৈরি এক বিশাল ড্রাম।

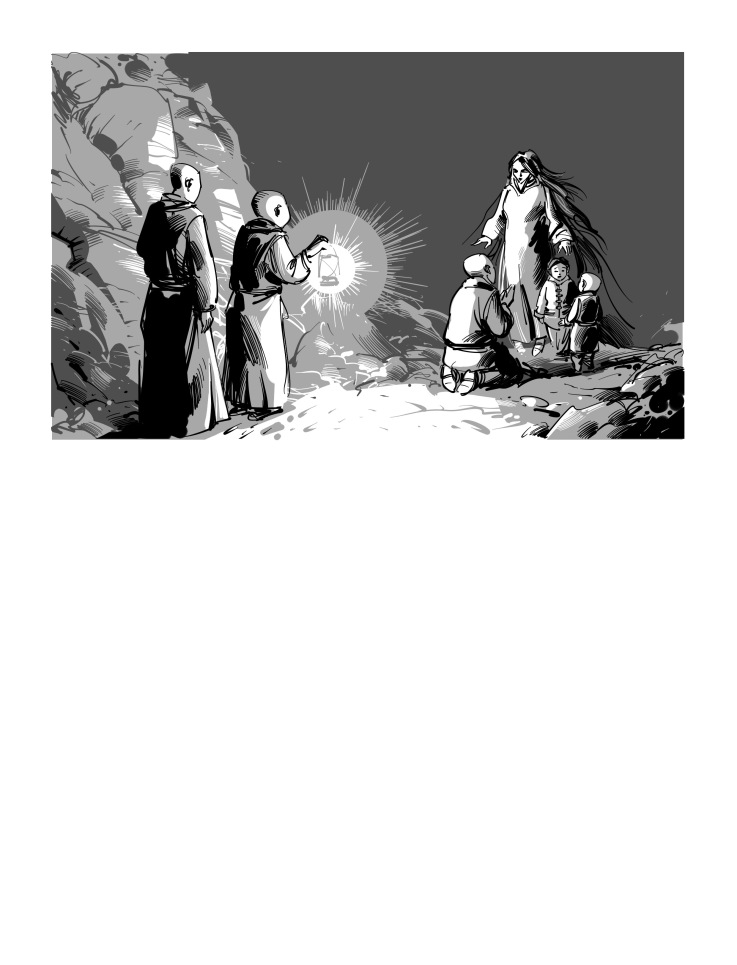

আর সেই ড্রামেই পিঠ ঠেকিয়ে বসে আছেন হীরেন দা। সম্ভবত আততায়ীর হাতে আক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উনি পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু তাঁর আঘাত তাঁকে বেশিদূর যেতে দেয়নি।

বিজয়ন দৌড়ে গিয়ে হীরেন দা’র পাশে বসে ওনার হাতটা তুলে নিয়েছে। নাড়ি দেখার অবশ্য দরকার পড়ল না, হীরেন দা চোখ খুলেছেন।

আমাদের দেখে চোখটা যেন শেষবারের মতন ঝিকমিকিয়ে উঠল। কোনোক্রমে জামার পকেট হাতড়িয়ে একটা ছোট চিরকুট আমার হাতে তুলে দিলেন, সেখানে একটা ঠিকানা লেখা।

শরীরে কোনো শক্তিই আর অবশিষ্ট ছিল না, মুখ দিয়ে প্রাণপণে হাওয়া টানার চেষ্টা করেও পারলেন না। কোনোরকমে আঙ্গুলটা চিরকুটে ঠেকিয়ে হীরেন দা আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

“আমাদেরকে কী এই ঠিকানায় যেতে বলছেন হীরেন দা?”

হীরেন দা আমার দিকে তাকিয়ে, কিন্তু কোনো কথা বলছেন না।

“হীরেন দা……”

বিজয়নের হাতটা হীরেনদার চোখের ওপর নেমে এল। ধীরে ধীরে ওনার চোখের পাতাটা বুজিয়ে দিতে দিতে বলল, “হীরেন দা চলে গেছেন গোরা”।

একটু আগেই বিভীষিকা দেখে এসেছি কিন্তু তখনো যেন এতটা ধাক্কা লাগেনি। হীরেন দা যে নির্নিমেষে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই চলে গেছেন এ কথা আমার মাথায় ঢুকছিল না।

বিজয়ন ফিসফিস করে বলল, “আমারো মনে হয় উনি এই ঠিকানাতেই আমাদের যেতে বলছিলেন”।

ভরসার মুখ

ঠিকানাটা এবার্টস্ট্রাসের। আলেকজান্ডারপ্লাটজ থেকে পৌঁছতে পৌঁছতে প্রায় ঘন্টাখানেক লেগে গেল। হীরেন দা কে ওই অবস্থায় দেখে ইস্তক আমাদের শরীর আর চলছিল না। কিন্তু হয়ত এই নতুন ঠিকানায় পৌঁছলে রহস্যের একটা সমাধান হতে পারে, সেই আশা নিয়েই দু’জনে চলেছি।

বাড়িটার সামনে এসে চমকে উঠলাম। নেমপ্লেটে যে নামটা দেখছি সেটা কয়েক ঘন্টা আগেই আরেকজনের মুখে শুনেছি – সোহরাব সালদানা।

যে দরজা খুলল তাকে দেখে মনে হল বাটলার। কার সঙ্গে যে ঠিক দেখা করতে এসেছি সে তো আমরাও জানি না, অল্প ভেবে ঠিক করলাম সালদানার নাম নিয়েই দেখা যাক।

কিন্তু সালদানার নাম নিয়েও বিশেষ লাভ হল না, বাটলার জানাল অ্যাপয়েন্টমেন্ট না থাকলে দেখা করা যাবে না। বলে সাততাড়াতাড়ি আমাদের বিদায় করে দিচ্ছিল, বিজয়ন পা বাড়িয়ে দরজাটা আটকাল। তারপর শান্ত কিন্তু খুব দৃঢ় স্বরে বলল, “আমরা এসেছি এ খবরটা মিস্টার সালদানাকে না দিলে কিন্তু তাঁর বড় ক্ষতি হতে পারে”।

বাটলার দরজা বন্ধ করল না বটে, কিন্তু এক দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে।

আমি অধৈর্য হয়ে পড়ছিলাম, বিজয়নের কথার পিঠেই বললাম, “ওনাকে জানান আমাদের পাঠিয়েছেন হীরেন বসু”।

হীরেন দা’র নাম নিতেই লোকটির মুখের কাঠিন্য যেন এক লহমায় সরে গেল।

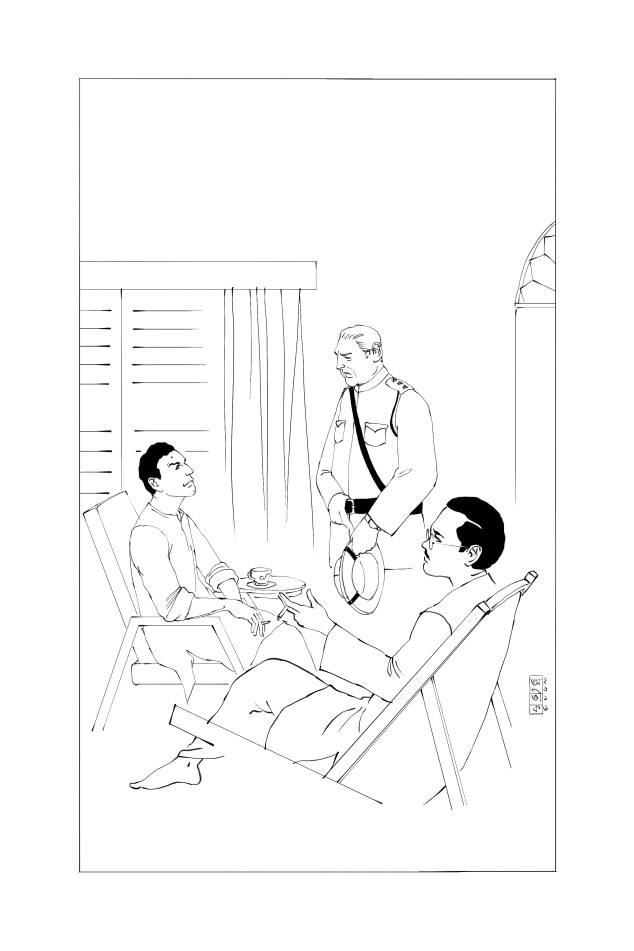

বসার বিশাল ঘরটিতে আমরা ঢোকার দশ মিনিটের মধ্যে সোহরাব সালদানা এসে হাজির। এক মাথা কাঁচা-পাকা চুল, সামান্য স্থূলকায় চেহারা, বাঁ চোখটা ডান চোখের তুলনায় সামান্য ছোট। কিন্তু মুখের মধ্যে একটা সৌম্যভাব, দেখলে মনে হয় ইনি আমাদের কথা মন দিয়ে শুনবেন।

ঘরে ঢুকেই জিজ্ঞাসা করলেন, “হীরেন কোথায়?”

বিজয়ন আর আমি একে অপরের দিকে তাকিয়ে রইলাম, বুঝতে পারছি না কী উত্তর দেওয়া যায়। মিনিট খানেক অপেক্ষা করে সালদানা সামান্য অধৈর্য হয়ে বললেন, “আপনারা বলছেন হীরেন আপনাদের পাঠিয়েছে। কিন্তু আমি যাদের কথা ভাবছি আপনারা যদি তারাই হন, তাহলে তো হীরেনের আপনাদের সঙ্গে থাকার কথা। সে কোথায়?”।

আমি সামান্য ইতস্তত করে বললাম, “আপনি কোন্ কাজের জন্য আমাদের এক্সপেক্ট করছিলেন সেটা কী বলতে পারবেন?”।

আমার কথায় সালদানা সতর্ক হয়ে উঠলেন, “কেন, আপনাদের কিছু বলা হয়নি সে ব্যাপারে?”।

বিজয়ন এবারে বলল, “বলার কথাই ছিল। কিন্তু সে সুযোগ পাওয়া যায় নি”।

সালদানা বিস্মিত চোখে তাকিয়ে আছেন।

“হীরেন বসু খুন হয়েছেন”।

সালদানার জন্যও খবরটা এতই আকস্মিক ছিল যে আধ মিনিট ওনার বাক্যস্ফূর্তি হল না। তারপর জড়ানো গলায় বললেন, “হীরেন খুন হয়েছেন? আর বাকিরা কোথায়?”।

মনে হল কাউন্সিলের বাকি সদস্যদের কথাই বলছেন সালদানা। আমি বললাম, “বাকি বলতে যদি আরো চারজনের কথা জানতে চান, তাহলে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি তাঁদের সবার সঙ্গে হীরেন বসুর পরিণতিই ঘটেছে”।

সালদানার চোখ ঠিকরে বেরিয়ে এল। “সর্বনাশ! তোমরা বলছ কী? এ অসম্ভব। কারা খুন করবে এদের? কেনই বা করবে? তোমাদের কোনো ভুল হচ্ছে না তো?”।

বিজয়ন শান্ত স্বরে বলল, “আমরা আলেকজান্ডারপ্লাটজ থেকেই আসছি। আমাদের আজ ভোরবেলায় ওখানেই যেতে বলা হয়েছিল”।

সালদানা আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন।

“তোমরা কী…”

“আমার নাম পশুপতি বিজয়ন আর ইনি আমার বন্ধু গোরা মিটার”।

সালদানা ধপ্ করে সোফায় বসে পড়েছেন।

“হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমাদেরই তো আসার কথা। কিন্তু আজকের দিনে এমন বিপদ। কি ভাবে আমি সামলাব সব?”

আমি আর বিজয়ন একে অপরের মুখের দিকে তাকাচ্ছি। বিজয়ন খানিকটা মরীয়া গলায় বলল, “দেখুন, আমি শুধু এইটুকুই জানি যে কোনো বিশেষ কাজে আমাদের বার্লিনের বাইরে যাওয়ার কথা। আপনি আমাদের আর কিছু কী বলতে পারেন?”।

সালদানা চুপ করে আছেন, কিছু ভাবছেন যেন।

“তোমাদের পাসপোর্টগুলো দাও। আমি আসছি”।

মিনিট পনেরো পর সালদানা ফিরে এলেন। এখন যেন একটু ধাতস্থ হয়েছেন। “তোমাদের পাসপোর্টগুলো চেক্ করতে হল। সব ঠিকই আছে। এখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তোমাদেরকে বার্লিন থেকে বার করতে হবে”।

“কিন্তু…”।

“বলছি”, সালদানা হাত তুলে থামিয়েছেন আমাকে, “সব বলছি। তার আগে তোমরা একটা প্রশ্নের উত্তর দাও”।

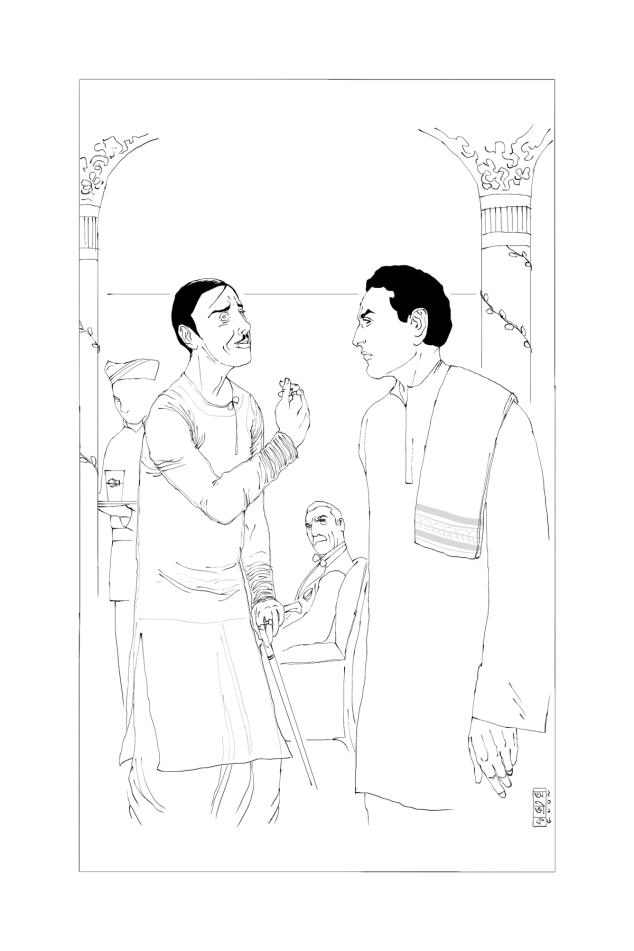

“আবিদ হাসানের নাম শুনেছ?”

ইন্ডিপেন্ডেস লীগের সদস্য হয়ে আবিদ হাসানের নাম না জানার কোনো কারণ নেই। আবিদ হাসান সুভাষ বোসের ব্যক্তিগত সচিব, প্রথম থেকেই সুভাষের সঙ্গে জার্মানিতে রয়েছেন।

সালদানা মাথা নাড়লেন, “ঠিক, সেই আবিদ হাসানের কথাই বলছি বটে। তোমরা হয়ত জানো সুভাষ বোস আপাতত ইটালিতে রয়েছেন। জার্মানি এবং ইটালির সহায়তা নিয়ে ব্রিটিশদের কিভাবে ভারত থেকে তাড়ানো যায় সেই পরিকল্পনায় তিনি মগ্ন। কিন্তু আমাদের এশিয়ার মধ্য থেকেও সাহায্য দরকার। ভৌগোলিক কারণেই জার্মানি বা ইটালির পক্ষে সরাসরি সাহায্য করা কতটা সম্ভব সেটা এখনো বুঝে ওঠা যাচ্ছে না। সুভাষচন্দ্র তাই জাপানিদের সঙ্গেও কথা বলতে চাইছেন। ওনার দূত হয়ে আবিদ হাসান তাই জাপানে যাবেন”।

সালদানা আমাদের দিকেই তাকিয়ে আছেন।

“বার্লিনের ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেস লীগ যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে সে কথা নিশ্চয় তোমাদের নতুন করে বলতে হবে না। ভারত-জার্মানি-জাপান এই তিন দেশের রণশক্তিকে একত্রিত করার ব্যাপারে ইন্ডিপেন্ডেস লীগের ওপর ভরসা রেখেছেন স্বয়ং সুভাষ বোসও। আর সেই কারণেই আবিদ হাসানের জাপানযাত্রা নির্বিঘ্নে হওয়া দরকার”।

বিজয়নের ভুরূ কুঁচকে গেছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, “আপনার মনে হচ্ছে সে যাত্রা নির্বিঘ্নে নাই হতে পারে?”।

“হ্যাঁ, আমাদের কাছে খবর এসেছে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস আবিদের জাপান যাত্রা যেনতেন প্রকারেণ ঠেকাবে। আজকে সকালে আলেকজান্ডারপ্লাটজে যা ঘটেছে সেটা যে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের কাজ সে নিয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই”।

ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস! তারা যে ইন্ডিপেন্ডেস লীগকে ধ্বংস করতে চাইবে সে নিয়ে সন্দেহের কোনো কারণ নেই, কিন্তু খোদ বার্লিনে তাদের হত্যাকারীরা পৌঁছে গেছে এ খবর শিহরণ জাগাতে বাধ্য।

বিজয়ন মুখ নিচু করে কিছু ভাবছিল। এবার সালদানাকে বলল, “যদি কিছু মনে না করেন একটা প্রশ্ন করি। কিন্তু আপনি কে? আপনাকে তো কখনো লীগের মীটিং এ আগে দেখিনি”।

সালদানার মুখে সামান্য হাসি, “আমি সামান্য ব্যবসা করি কিন্তু তা বলে ভেবো না দেশকে আমি তোমাদের থেকে কম ভালোবাসি। ভারতে বসে যাঁরা ব্রিটিশদের তাড়াতে চাইছেন তাঁদের সঙ্গে প্রবাসী ভারতীয়দের যোগসূত্র আমি। অবশ্য আমি একা নই, এরকম ব্যবসায়ী আরো বেশ কয়েক জন। ব্যবসার কাজেই আমাদের ঘন ঘন বিদেশে আসতে হয়, সেটা একটা সুবিধে। এবারে অবশ্য বার্লিনে বেশ অনেকদিন ধরেই ঘাঁটি গেড়ে থাকতে হয়েছে আমাকে”।

আমি জিজ্ঞাসা করল, “তাহলে কি ভারতের বিপ্লবী সংস্থাগুলিও ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেস লীগের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করছেন?”।

“অবশ্যই। ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ না থাকলে এ কাজ করা অসম্ভব। যাই হোক, এবার কাজের কথা আসা যাক। আশা করি এতক্ষণে আন্দাজ করতে পেরেছ কেন হীরেন বসু তোমাদের পাঠিয়েছেন। আবিদ হাসানের জাপানযাত্রা যাতে সুষ্ঠু ভাবে হয় তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব তোমাদের”।

আমরা কারোরই চোখের পলক পড়ছে না।

“বিজয়ন, তুমি ডাক্তার। তোমাকে কেন এ কাজে দরকার সেটা বলাই বাহুল্য। আর গোরা তোমাকে তো খোদ……”

সালদানার কথা শেষ হল না, একটা গাড়ির শব্দ পাওয়া গেল। মনে হল সালদানার বাড়ির সামনেই গাড়িটা এসে দাঁড়িয়েছে।

“ওহ হ্যাঁ, তোমাদের সঙ্গে আরো একজন থাকবেন আবিদ হাসানের নিরাপত্তার দিকটি দেখার জন্য। কলকাতা থেকে তাঁকে পাঠিয়েছেন খোদ রণেন্দ্র সান্যাল। তিনিই এলেন সম্ভবত”।

রণেন্দ্র সান্যাল! তিনিও রয়েছেন এই পরিকল্পনায়!

গাড়ি থেকে যে আগন্তুক নামলেন তিনি আমাদের ঘরের দিকেই আসছেন। মিনিটখানেকের মধ্যে যিনি সালদানার বসার ঘরে পা রাখলেন তাঁকে দেখে বিজয়ন আর আমার দু’জনেরই মুখ হাঁ হয়ে গেল।

“আলাপ করিয়ে দি। হারুন জোসেফ, আগামী দু’মাসের জন্য ইনিই তোমাদের সফরসঙ্গী”।

বিস্ময়ের আতিশয্যে হারুনের চোখের-ও পলক পড়ছে না।

উত্তর আটলান্টিকে বিপদ

“সে রাত্রে তোকে যে আক্রমণ করেছিল সেও সম্ভবত ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের-ই লোক”।

হারুন টুনা মাছের একটা ক্যান কাটার চেষ্টা করছিল। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, “সে তো বটেই। তুই এসে না পড়লে আমার দশাও হয়ত কাউন্সিলের সদস্যদের মতনই হত। কোনো সন্দেহ নেই যে এরা দেশ থেকেই পেছনে লেগেছে। অথচ রণেন্দ্র সান্যাল বল বা বাটলিওয়ালা কারোর কাছেই কোনো খবর ছিল না”।

“বাটলিওয়ালাও তাহলে ইন্ডিপেন্ডেস লীগের সঙ্গে আছেন?”

হারুন হাসল, “বম্বের কত ব্যবসায়ী যে আমাদের সঙ্গে আছেন চিন্তা করতে পারবি না। ব্রিটিশদের বুটের ঠোক্কর খেতে খেতে এরাও মরিয়া হয়ে গেছে। পরাধীন দেশে স্বাধীন ভাবে ব্যবসা করা যায় না।”

আমি মাথা নেড়ে সায় দিতে যাচ্ছিলাম, এমন সময়ে বিজয়ন প্রায় টলতে টলতে এসে ঢুকল।

“এই সাবমেরিনেই আমার শেষশয্যা পাতা, দেখে নিও।”

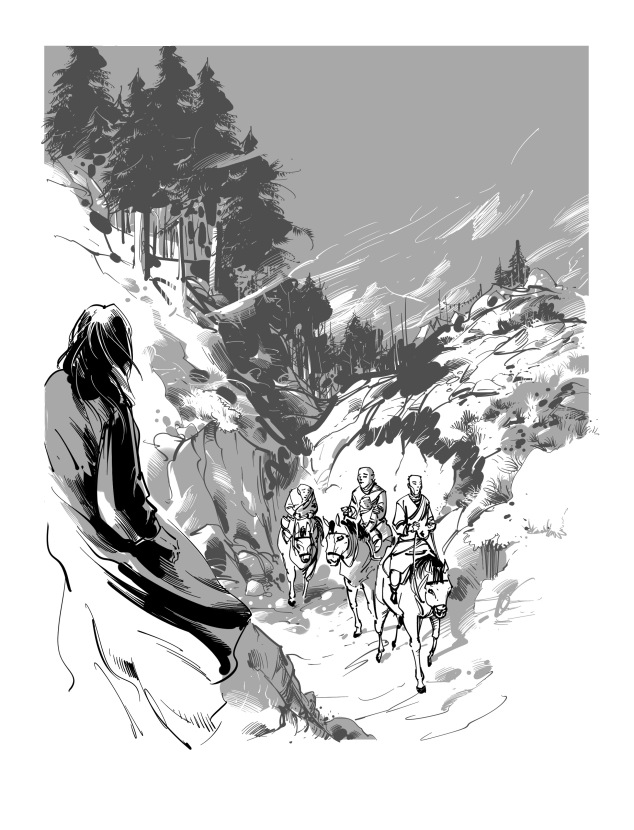

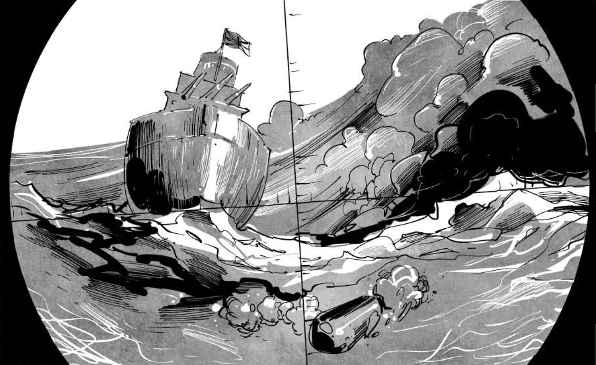

এখানে বলে রাখি, আবিদ হাসানকে নিয়ে আমরা রওনা দিয়েছি একটি জার্মান সাবমেরিনে। উত্তর আটলান্টিক দিয়ে খোলা জাহাজে আবিদকে নিয়ে যাওয়ার বিপদ কিছুতেই নেওয়া যেত না। অবশ্য শুধু উত্তর আটলান্টিকই যে পাড়ি দেব, তা তো নয়। আটলান্টিকের দক্ষিণেও যেতে হবে আমাদের। দক্ষিণ আফ্রিকা ছাড়িয়ে মাদাগাস্কার অবধি যাবে এই সাবমেরিন। মাদাগাস্কারে পৌঁছে আবিদকে জাপানী সাবমেরিনে তুলে দিতে পারলে আমাদের শান্তি।

তিনদিন হল আমরা কিয়েল থেকে রওনা দিয়েছি। আর তিন দিনেই বিজয়নের ওজন বোধ হয় কিলো পাঁচেক কমে গেছে। নিজে ডাক্তার হলেও সাবমেরিনের এই বদ্ধ জীবন সহ্য করতে পারছে না ও। খাওয়া দাওয়াতেও রুচি নেই, বেশ কয়েকবার বমিও করেছে। আমি আর হারুন দু’জনেই যথাসাধ্য চেষ্টা করছি বিজয়নকে চাঙ্গা করে তোলার কিন্তু এখনো কোনো কাজের কাজ হয়নি।

বিজয়নকে নিজের বাঙ্কে বসতে দিয়ে হারুন বলল, “আজ ক্যাপ্টেনের ঘরে আলাপ হল”।

বলেই চুপ করে গেল।

বিজয়ন অবাক স্বরে প্রশ্ন বলল, “কার সঙ্গে?”

হারুন মুচকি মুচকি হাসতে লাগল।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, “আবিদ হাসান?”

“আবার কে! কী অমায়িক মানুষ চিন্তা করতে পারবি না। উনি নিজেও তো ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগের সদস্য ছিলেন। প্রত্যেককে চেনেন”।

“কাউন্সিলের খবরটা বললি?”

“আমাকে আলাদা করে বলতে হয়নি, উনি পরশুদিনই খবরটা পেয়েছেন। খবরটা শোনা ইস্তক অসম্ভব মুষড়ে পড়েছেন”।

বিজয়ন জিজ্ঞাসা করল, “উনি কী জানেন আমরা কে?”

“অবশ্যই”।

হারুন ক্যানটা খুলতে পেরেছে। কয়েকটা শুকনো বিস্কুটের ওপর টুনা মাছ ঢেলে আমাদের খেতে দিল।

ক্যানড টুনার গন্ধ বোধহয় বিজয়নের একেবারেই সহ্য হচ্ছে না। তড়িঘড়ি করে বাথরুমের দিকে দৌড়ল আবার।

“বেচারি”, হারুন এবার আমাকে জিজ্ঞাসা করল, “তোর কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো গোরা?”

আমি মাথা নাড়লাম, “নাহ্, আমি ঠিক আছি। আমার খাবার নিয়ে কখনোই কোনো সমস্যা হয় না”।

হারুন আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

“কী ভাবছিস?”

হারুন হাসল, “নাহ্, সেরকম কিছু না। ভাবছিলাম নিয়তি কার কপালে কী যে লিখে রেখেছে। আর্মেনিয়ান স্কুলের শেষ দিনটাতেও কী ভাবতে পেরেছিলাম যে পনের বছর পর একসঙ্গে আটলান্টিক সমুদ্রে পাড়ি দেব, তাও সাবমেরিনে চেপে”।

আরো কিছুক্ষণ হারুনের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে নিজের বাঙ্কে শুতে গেলাম। আমার বাঙ্কের নিচেই বিজয়নেরও বাঙ্ক, সে আগেই শুয়ে পড়েছে। কিছু খেয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করাতে বলল হারুনের থেকে শুকনো খাবার নিয়ে আপাতত কাজ চালাচ্ছে। পাস্তা আর বিনস নাকি একেবারেই সহ্য হচ্ছে না বিজয়নের। কফি খাবে কিনা জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলাম, বিজয়ন হঠাৎ উঠে বসে বলল, “এই জিয়াউদ্দিন লোকটা কে?”

জিয়াউদ্দিন! সে আবার কে?

“তুমিও জানো না তাহলে? আবিদ হাসানের সঙ্গেই এসেছে। আজ কম্যান্ডার মুসেনবার্গ আমাকে ডেকেছিলেন। লোকটি নাকি সাবমেরিনে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই অসুস্থ হয়ে পড়েছে। সম্ভবত ফুড পয়জনিং। জিয়াউদ্দিনের জন্য মুসেনবার্গ আমার কাছে কিছু ওষুধ চাইলেন।”

“তুমি দেখতে যাওনি?”

“দেখতে যেতে চেয়েছিলাম। কম্যান্ডার বললেন দরকার পড়লে ডেকে নেবেন। খবরটা শোনা ইস্তক আমার অস্বস্তি হচ্ছে। সালদানা তো এর ব্যাপারে কিছুই বলেননি।”

সালদানা, হীরেন দা – কেউই জিয়াউদ্দিনের ব্যাপারে আমাদের কিছু বলে যান নি।

বিজয়ন চিন্তিত মুখে বলল, “হারুনের সঙ্গে কথা বললাম। তাকেও কলকাতা থেকে কোনো খবর পাঠানো হয়নি জিয়াউদ্দিনের ব্যাপারে”।

আমি অবাক হয়ে বললাম, “হারুনের সঙ্গে কখন কথা হল তোমার এ ব্যাপারে?”

“আরে, ক্যাপ্টেনের ঘর থেকে বেরোতেই দেখি হারুন। কী একটা কাজে মুসেনবার্গের কাছেই যাচ্ছিল। ভাবলাম একবার জিজ্ঞাসা করে দেখি, তা সেও খবরটা শুনে তোমার মতনই অবাক হল। জিয়াউদ্দিনকে নিয়ে ওর কাছেও কোনো খবর নেই।”

আলেকজান্ডারপ্লাটজে যা ঘটেছে তার পর আর কোনো কিছুতেই বিশ্বাস রাখা যায় না। সত্যি কথা বলতে কী সেদিনের পর থেকে যেন একটা ঘোরের মধ্যে আছি আমরা সবাই। সুস্থির হয়ে ভাবতে বসলে আতঙ্কে নীলবর্ণ হয়ে যেতে হয়। ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগের ভবিষ্যৎ-ই বা কী? এই মুহূর্তে অবশ্য আবিদ হাসানকে জাপানীদের হাতে সুষ্ঠুভাবে তুলে দেওয়ার কথা ছাড়া আর কোনো চিন্তা মাথায় রাখতে চাই না। তারপর ভবিষ্যৎ এর কথা ভাবা যাবে।

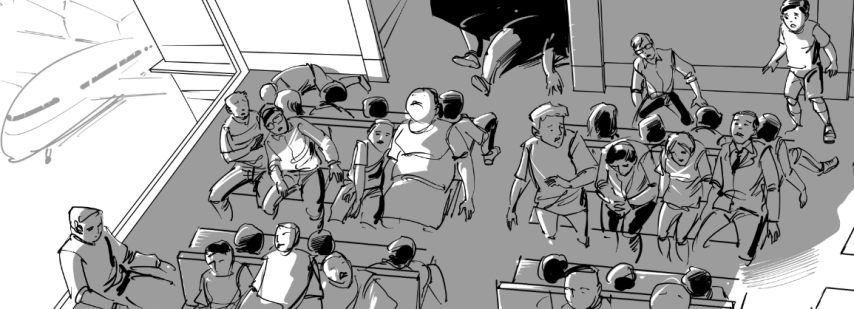

আবিদ হাসান আর জিয়াউদ্দিনের কথা ভাবতে ভাবতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভাঙ্গল প্রচন্ড শোরগোলের মধ্যে। আধো ঘুম আধো জাগা অবস্থায় প্রথমেই দেখলাম আমাদের বাঙ্কের কোনার দিকে একটা লাল বাতি ক্রমান্বয়ে ঘুরে যাচ্ছে, সঙ্গে একটা কান ফাটানো ট্যাঁ ট্যাঁ আওয়াজ। বিজয়নও হকচকিয়ে উঠে বসেছে।

হারুন প্রায় রুদ্ধশ্বাসে ঘরে এসে ঢুকল।

“মেন কেবিনে এখনই যাওয়া দরকার। ক্যাপ্টেনের অর্ডার।”

বিজয়নের বিমূঢ় মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, “ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজ আমাদের সাবমেরিনের খবর পেয়েছে। সম্ভবত দশ নটিক্যাল মাইলের মধ্যেই আছে।”

দশ নটিক্যাল মাইল! শত্রুপক্ষে বলতে গেলে ঘাড়ের ওপর নিশ্বাস ফেলছে।

“আমি আবিদ হাসানের ঘরে যাচ্ছি। ওনার সিকিউরিটির ব্যাপারটা সবার আগে সুনিশ্চিত করা দরকার।”

আমি তড়িঘড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, “চলো, আমিও আসছি তোমার সঙ্গে।”

আবিদ হাসান নিজের কামরার ঠিক বাইরেই দাঁড়িয়েছিলেন। চওড়া কপালে একরাশ ভাঁজ পড়েছে। বোঝা যাচ্ছে গভীর উৎকণ্ঠার মধ্যে আছেন।

আমাদের দেখে বললেন, “স্যোনার তো কাজ করার কথা নয়!”

কথাটা সত্যি। উত্তর আটলান্টিকের যা উথালপাথাল অবস্থা তাতে স্যোনার শব্দতরঙ্গ চালিয়েও কোনো যুদ্ধজাহাজের পক্ষে আমাদের সাবমেরিনকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে না।

হারুন মাথা নাড়ল।

“মনে হয় কম্প্রেসড এয়ারট্যাঙ্ক ঠিক ভাবে কাজ করছিল না বলে আমাদের সাবমেরিনকে অনেকটাই উঠে আসতে হয়েছে। তাই জন্য স্যোনার শব্দতরঙ্গে আমরা ধরা পড়ে গেছি। কিন্তু সেসব কথা পরে হবে, আপনাদের এখনই মেন কেবিনে যাওয়া দরকার।”

আবিদ হাসান ইতস্তত করছেন দেখে আমি হারুনকে বললাম, “সালদানা বলেছেন কোড রেড ছাড়া ওনাদের বেরনোর দরকার নেই। আর যতক্ষণ না সাবমেরিন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কোড রেড জারি করা যাবে না। আবিদ ওনার ঘরেই থাকুন। আমরা বরং ক্যাপ্টেনের কাছে যাই, হয়ত কিছু সাহায্য আমরাও করতে পারি।”

হারুন আর কিছু বলল না, তবে বুঝলাম আবিদ হাসানকে এভাবে ছেড়ে যাওয়াটা ওর যুক্তিযুক্ত ঠেকেনি।

মাঝরাস্তায় বিজয়নের সঙ্গে দেখা, হাঁফাতে হাঁফাতে এদিকেই আসছে।

“ক্যাপ্টনের থেকে কোনো আপডেট পেলে?”

বিজয়ন কোনোক্রমে ঢোঁক গিলে বলল, “কম্প্রেসড এয়ারট্যাঙ্ক কাজ করছে না গোরা। কম্যান্ডার দু’জন টেকনিসিয়ানকে পাঠিয়েছেন। আর মিনিট দশেকের মধ্যে ওরা এয়ারট্যাঙ্ক ঠিক না করতে পারলে বিপদের অন্ত রইবে না। আর, আর…”

আমরা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে।

“সাবমেরিনের রাডার জানাচ্ছে অন্তত দু’খানা বোমারু প্লেন এদিকেই আসছে।”

হারুনের মুখ শুকিয়ে গেছে। আমি জানি কেন। বোমারু প্লেন মানেই ডেপথ চার্জ, নির্ঘাত মৃত্যু। সমুদ্রের অনেক গভীরে যেতে না পারলে আর রক্ষা নেই।

আমি বিজয়নের দিকে তাকিয়ে বললাম, “আমরা ক্যাপ্টেনের কাছে যাচ্ছি। তুমি আবিদ হাসানের কামরার সামনে থাকো। একজন লোকও যেন তোমার চোখ এড়িয়ে ও কামরায় না ঢুকতে পারে।”

কম্যান্ডার মুসেনবার্গের মুখ দেখে বোঝার উপায় নেই তাঁর মনের ভেতর কী চলছে। কন্ট্রোল রুমে গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে একের পর এক আদেশ দিয়ে চলেছেন। লোকজনের প্রবল ব্যস্ততা দেখে ভয়ের বদলে কেন জানি একটা ভরসা জন্মাল। ফার্স্ট অফিসার থিয়োডোর পিটারসেন মুসেনবার্গের পাশেই দাঁড়িয়ে, আমাদের দেখে হাসলেন।

“মিস্টার গোরো! চিন্তা নেই, উই উইল বী সেফ। এয়ারট্যাঙ্ক আর কয়েক মিনিটের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে বলেই মনে হচ্ছে।”

বলতে বলতেই একটা শোরগোল শোনা গেল। সাবমেরিনের পেরিস্কোপে যে চোখ লাগিয়ে নজর রাখছিল সেই সৈন্যটি এবার ছুটে এসেছে। মুসেনবার্গ অভিজ্ঞ মানুষ, সৈন্যটির শরীরের ভাষা দেখেই সম্ভবত বুঝতে পেরেছিলেন কী ঘটতে চলছে।

“বুঝতে পারছিস?”, হারুন আমার দিকে তাকিয়ে।

“টর্পেডো?”

বলতে বলতেই বুঝতে পারলাম সাবমেরিনে নিচে নামতে শুরু করেছে। সারা কন্ট্রোল রুম জুড়ে একটা থমথমে অবস্থা – প্রবল ব্যস্ততায় যে ঘরটা মিনিট খানেক আগেও গমগম করছিল আকস্মিক বিপদের আশঙ্কায় হঠাৎ সেই ঘরেই হিমশীতল নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে।

আমাদের আশঙ্কা সত্যি প্রমাণিত করে পিটারসেন ততক্ষণে ঘোষণা করেছেন ব্রিটিশ জাহাজ টর্পেডোই ছুঁড়েছে।

হারুন দাঁতে দাঁত চেপে দাঁড়িয়ে। ফিসফিস করে বলল, “এয়ারট্যাঙ্ক যদি ঠিক না হয় তাহলে নিশ্চিত মৃত্যু, সাবমেরিন যত গভীরে যাবে জলের চাপ প্রবল থেকে প্রবলতর হবে।”

ঠিক কথা। এদিকে নিচে না নামলেও ব্রিটিশ টর্পেডো এই জার্মান সাবমেরিনকে গুঁড়িয়ে দেবে!

বেনামী ডায়েরী

“তোর নামটা কী এদের কাছে ভুল এসেছে? সারাক্ষণ দেখছি গোরার বদলে গোরো বলে ডাকছে।”

আমি ডাইনিং টেবলের ওপর একটা ম্যাপ বিছিয়ে একমনে বোঝার চেষ্টা করছিলাম মাদাগাস্কার থেকে কতটা দূরে আছে আমাদের সাবমেরিন। হারুনের প্রশ্নটা বুঝতে সামান্য সময় লাগল।

“হ্যাঁ, ভুলই। তবে ভুলটা নতুন নয়। বার্লিন টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটিতে ঢোকার সময়েই অ্যাডমিশন অফিস এই ভুলটা করে। সেই ভুলটা আর ঠিক করা হয়নি, আমারই দোষ বলতে পারিস।”

আবিদ হাসান আমাদের সঙ্গেই বসে ছিলেন। একটা মগ ভর্তি কফিতে আস্তে আস্তে চুমুক দিচ্ছিলেন। অন্যদিন আমাদের আলোচনাতে নিজে থেকেই যোগ দেন, আজকে একটু অন্যমনস্ক লাগছে ওনাকে।

হারুনেরও ব্যাপারটা দেখলাম চোখে পড়েছে।

“আবিদ ভাই, কোনো সমস্যা ঘটেছে কী?”

আবিদ হাসান ঘাড়টা কাত করলেন, “ঠিকই ধরেছ হারুন। আমার সঙ্গে যে এসেছে ওর শরীরটা বেশ খারাপ। একে তো এতদিন ধরে জলের তলায়, তার ওপর খাবার নিয়েও সমস্যা হচ্ছে। খেতে পারছে না একদম, শেষ দু’তিন ধরে শয্যাশায়ী।”

হারুন সহানুভূতিসূচক মাথা নাড়ল, “আপনি চাইলে আমাদের ডাক্তার বন্ধু বিজয়ন ওনাকে একবার দেখে আসতে পারে। যদিও বিজয়নের নিজের শরীরই একদম ভালো নয়। তাও হয়ত ও জিয়াউদ্দিন সাহেবকে সাহায্য করতে পারবে।”

আবিদ সামান্য চমকালেন, “ও তোমরা ওর নাম জানো তাহলে?”।

হারুন হাসল, “কম্যান্ডার মুসেনবার্গশুধু নামটুকুই বলেছেন। আর কিছুই জানি না। উনিও কী বহুদিন ধরেই আপনাদের সঙ্গে বার্লিনে আছেন?”।

আবিদ গলাটা সামান্য নামিয়ে বললেন, “জিয়াউদ্দিন সেই কাবুল থেকেই সুভাষের সঙ্গে আছেন। আফগানিস্থানের যে ক’জন কমিউনিস্ট সুভাষকে সে দেশ থেকে বেরোতে সাহায্য করেছিলেন জিয়াউদ্দিন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। জার্মানি আর রাশিয়ার মধ্যে বোধহয় খুব শীঘ্রই যুদ্ধ লাগবে। এমত অবস্থায় জিয়াউদ্দিনের আসল পরিচয় জার্মানরা পেলে মহা বিপদ, এমনিতেই এরা কমিউনিস্টদের সন্দেহের চোখে দেখে। এদেরকে বলা হয়েছে জিয়াউদ্দিন ভারতীয়, সুভাষের অন্যতম ঘনিষ্ঠ সহযোগী। তোমাদেরকে অনেক বিশ্বাস করে খবরটা দিলাম, আর কাউকে বোলো না।”

হারুন মাথা নাড়ল,“নিশ্চিন্তে থাকুক। বিজয়নকে কী তাহলে খবর দেব?”।

আবিদ হাসানকে এখনো চিন্তাগ্রস্ত লাগছে, “ঠিক আছে। বিজয়নকে একবার আসতে বোলো আমাদের ঘরে। একজন ডাক্তারের সাহায্য পেলে মনে হয় ভালোই হবে।”

আবিদ হাসান উঠে দাঁড়ালেন, “আমাকে একবার কম্যান্ডার মুসেনবার্গের অফিসে যেতে হবে। তোমাদের সঙ্গে পরে কথা হবে আবার।”

আবিদ হাসান চলে যাচ্ছেন। হারুন সে দিকেই তাকিয়ে প্রায় স্বগতোক্তির ঢং-এ বলল, “জিয়াউদ্দিনকে এই সফরে নিয়ে আবিদ বেশ বড় রিস্ক নিয়েছেন। জার্মানরা জানলে কী হবে তাই ভাবছি।”

“যতক্ষণ না আমাদের মধ্যে থেকে কেউ বলছে, ততক্ষণ তো জার্মানদের জানার কথা নয়।”

হারুন আমার দিকে অল্পক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, “আমাদের দিক থেকে যে ফাঁস হবে না সে কথা আমিও যেমন জানি তুই-ও জানিস। আমি শুধু ভাবছি জার্মানদের নিজস্ব ইন্টেলিজেন্স যদি এ ব্যাপারে কিছু জেনে থাকে তাহলে মুসেনবার্গ কী করবেন।”

আমরা নিজেদের কামরার দিকে হাঁটা লাগালাম, বিজয়নকে খবরটা দেওয়া দরকার। হারুন হঠাৎ প্রশ্ন করল, “আচ্ছা গোরা, সেদিন যে এয়ারট্যাঙ্কটা খারাপ হয়ে গেছিল সেটা কী কেউ নিজে থেকে করে থাকতে পারে বলে মনে হয়?”।

আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম, “মানে সাবোটাজ? ষড়যন্ত্র? কেন এরকম মনে হচ্ছে তোর?”।

হারুন মাথা নাড়ল, “আমি জানি না রে। আসলে আলেকজান্ডারপ্লাটজের ম্যাসাকারটার পর থেকেই আমি কারোর ওপর ভরসা রাখতে পারছি না, সামান্য কোনো ঘটনাকেও সম্পূর্ণ ভাবে খতিয়ে না দেখে নিশ্চিন্ত হতে পারছি না। ভেবে দেখ একবার – যে মুহূর্তে এয়ারট্যাঙ্ক খারাপ হল, ব্রিটিশরাও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হামলা চালাল আমাদের সাবমেরিনের ওপর। দুটো ঘটনাকে কাকতালীয় বলা যায়, কিন্তু আমি কাকতালীয় শব্দটাতেই বিশ্বাস করি না।”

“তুই একটু বেশিই ভাবছিস হয়ত” আমি হারুনের পিঠ চাপড়াতে যাচ্ছি এমন সময়ে পর পর দু’বার গুলির শব্দে সাবমেরিনের ভেতরটা কেঁপে উঠল।

এতই আকস্মিক, এতই অপ্রত্যাশিত সে শব্দ যে আমরা মিনিট খানেকের জন্য স্ট্যাচুর মতন দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপরই হারুন প্রাণপনে দৌড়তে শুরু করল, পেছন পেছন আমি। শব্দটা আমাদের ঘরের দিক থেকেই এসেছে।

আমাদের ঘরের কাছাকাছি এসে দেখি উল্টোদিক থেকে কম্যান্ডার মুসেনবার্গ দৌড়ে আসছেন, সঙ্গে আরো কয়েকজন লোক।

আমাদের ঘরেই ঢুকতে হল!

ঘরের ভেতর ফার্স্ট অফিসার পিটারসেন দাঁড়িয়ে, হাতে উদ্যত রিভলভার। আর সামনেই বিজয়ন, তার হাতেও ধরা রিভলভার।

কিন্তু বিজয়ন দাঁড়িয়ে নেই। তার নিষ্প্রাণ শরীরটা মাটিতে লুটোচ্ছে, বুক থেকে ঝলকে ঝলকে বেরিয়ে আসছে রক্তধারা।

পিটারসেন বিজয়নের দিকেই তাকিয়ে ছিলেন। আমরা ঢুকতে অসীম ঘৃণায় বলে উঠলেন, “ফারেটা! স্পিওন!”।

বিশ্বাসঘাতক!

গুপ্তচর!

এ যে অবিশ্বাস্য!

কিন্তু ততক্ষণে সামনে খোলা সুটকেসের দিকে নজর পড়েছে আমাদের সবার।

জামাকাপড়, কাগজপত্রের মধ্য দিয়ে সেখান থেকে উঁকি মারছে একটি কালো রঙের ধাতব মেশিন, টাইপরাইটারের চাবির মতন সারি সারি জিনিস লাগানো সেই মেশিনের সঙ্গে।

মুসেনবার্গ অস্ফুটে বলে উঠলেন, “টাইপেক্স সাইফার!”

জার্মানদের সাঙ্কেতিক কোড পাঠানোর মেশিনের নাম যে এনিগমা সে কথা আগেই জানতাম, কিন্তু ব্রিটিশরাও যে এনিগমার মতন মেশিন বার করেছে সে কথা জানা ছিল না। মুসেনবার্গ জানালেন ব্রিটিশ নৌবাহিনী প্রথম এই টাইপেক্স সাইফার মেশিন ব্যবহার করতে শুরু করে। স্পষ্টতই উত্তর আটলান্টিকে ব্রিটিশ জাহাজের কাছে আমাদের সাবমেরিনের খবর এই মেশিন থেকেই গেছিল।

হারুন বিজয়নের বাঙ্কের পাশেই দাঁড়িয়েছিল। মুসেনবার্গের লোকেরা এগিয়ে আসার আগেই মনে হল বিজয়নের বালিশের নিচ থেকে কিছু একটা চকিতে সরিয়ে ফেলল।

কম্যান্ডারের লোকেরা আমাদের কামরায় খানাতল্লাশি সেরে ফিরে গেছে। মুসেনবার্গের সামনে পিটারসেন পুরো ঘটনাটা জানায়। সাবমেরিনের রেডিও গতরাতে খারাপ হয়ে যায়। রেডিও অফিসার আজ সকালে সেটি ঠিক করার সময়ে ভুল করে অন্য রেডিও ফ্রীকুয়েন্সিতে মেসেজ পাঠাতে গিয়ে খেয়াল করে একই ফ্রীকুয়েন্সিতে আমাদের সাবমেরিন থেকেই আরেকটি মেশিন খবর পাঠাচ্ছে। পিটারসেন নিজে রেডিও অফিসার ছিলেন বলে তাঁর কাছে খবর যায় এবং এই নতুন মেসেজের উৎসস্থল খুঁজতে খুঁজতে তিনি হাজির হন আমাদের কামরায়। বিজয়ন ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই রিভলভার বার করে গুলি চালাতে যায় কিন্তু পিটারসেন প্রস্তুত ছিলেন।

আবিদ হাসান ডেকে পাঠিয়েছিলেন, পিটারসেন যা বলেছে সেই কথাগুলোই ওনাকে জানিয়ে এসেছি।

আমি নিজের বাঙ্কে মুহ্যমান হয়ে বসেছিলাম। হারুন এসে পাশে বসল।

“ব্রিটিশরা আর কতভাবে ইন্ডিপেন্ডেস লীগের মধ্যে ঢুকে পড়েছে কে জানে। বার্লিনে যারা রয়ে গেল তাদের জন্য আমার ভয় হচ্ছে। গোরা, তুই ভেবে দেখে বার্লিনে ফিরবি কিনা।”

আমি চুপ করে রইলাম। হারুন যা বলছে সেটা সত্যি কথা, কিন্তু এই মুহূর্তে বার্লিনে ফেরা নিয়ে আমি কিছু ভাবতেই পারছি না।

“আমার ধারণা আলেকজান্ডারপ্লাটজে যেই খুনগুলো করে থাকুক সে খবরটা পেয়েছিল বিজয়নের থেকেই। আলি ভাইয়ের উচিত হয়নি বিজয়নকে আগে থেকে খবরটা দেওয়ার। বিজয়ন যখন বাড়িতে ঢুকেছিল তখন ওর ব্যবহার কি অস্বাভাবিক লেগেছিল তোর?”

“একেবারেই না। তবে যে কোনো গুপ্তচরই যে অভিনয়টাও ভালো করবে সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু উল্টোদিকে এ কথাও সত্যি, বিজয়নকে একটা দিনের জন্যও মনে হয়নি বিশ্বাসঘাতক। স্বাধীন ভারত দেখার জন্য ওর মধ্যে যা জেদ দেখেছি সেটা কৃত্রিম হতে পারে এটা ভাবাটা প্রায় অকল্পনীয়।”

হারুন আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ওর চোখে স্পষ্ট একটা উত্তেজনা দেখতে পাচ্ছি।

“আমার ধারণা বিজয়ন প্রথম থেকেই ব্রিটিশদের পক্ষে ছিল না।”

আমি অবাক হয়ে হারুনের দিকে তাকালাম, “কী বলতে চাইছিস?”

হারুন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ওর ওভারকোটের পকেট থেকে একটা ডায়েরী বার করল।

“এটা পড়ে দেখ”।

ডায়েরীতে কোনো নাম নেই, এমনকি কোনো লেখাও নেই, শুধু পাতার পর পাতা জুড়ে খবরের কাগজের কাটিং।

আমি খবরগুলো পড়তে পড়তে চমকে উঠলাম।

জার্মানি এবং জার্মানি অধিকৃত দেশগুলোতে ইহুদীদের নিধনযজ্ঞ চলছে। একের পর এক কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে হাজার হাজার ইহুদীদের গ্যাস চেম্বারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ইহুদীদের ওপর যা অত্যাচার চালানো হচ্ছে তা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

সেই সমস্ত অত্যাচার এবং হত্যাকান্ডের পুঙ্খনাপুঙ্খ খবর অতি যত্ন করে সাজিয়ে রাখা আছে ডায়েরীতে।

কিছু খবরে সঙ্গে ছবিও দেখা যাচ্ছে। জার্মান সৈন্যরা রাস্তায় ইহুদী বৃদ্ধকে ফেলে রাইফেলের বাঁট দিয়ে মারছে, ইহুদী মহিলার চুল জোরে করে কেটে ফেলছে, লাথি মেরে রাস্তা থেকে ইহুদী বাচ্চাদের সরিয়ে দিচ্ছে।

আমি স্তম্ভিত হয়ে ডায়েরীটা হাতে নিয়ে বসে থাকলাম।

“তুই জানতিস এসব খবর?”

“কিছু কিছু জানতাম। কিন্তু এত ডিটেইলসে জানা ছিল না। আমার ধারণা জার্মানদের অত্যাচারের খবর পেয়েই বিজয়ন বদলে গেছে। যারা এরকম নির্মম অত্যাচার চালাতে পারে তাদের সঙ্গে হাতে মেলাতে চায়নি বিজয়ন।”

আমাদের কামরাটায় শুধু আমাদের তিনজনের জন্যই বাঙ্ক রাখা ছিল, অন্য কেউ নেই। তাও আমি উঠে কামরার দরজাটা বন্ধ করলাম।

“দরজা বন্ধ করছিস কেন?”, হারুন বিস্মিত গলায় জিজ্ঞাসা করল।

“জার্মান সাবমেরিনে বসে জার্মানদের অত্যাচারের কথা নিয়ে যদি আলোচনা করতেই হয় তাহলে কিছু সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার।”

হারুন বুঝতে পেরেছে, মাথা নাড়ল।

আমি ফিসফিস করে বললাম, “এই সব খবর আগে পেলে তুইও কী এই সাবমেরিনে বসে থাকতিস হারুন? সত্যি করে বল্?”

হারুনের চোখের দৃষ্টি তীব্র হয়ে উঠেছে, “না। মনুষ্যত্বর থেকে বড় কিছু হতে পারে না। মনুষ্যত্ব বিকিয়ে দিয়ে দেশের স্বাধীনতা হয়ত চাইতাম না। কিন্তু নাউ ইটস টু লেট ফর মী। আবিদ হাসানকে বিপন্মুক্ত করাটাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু গোরা, তুই? তুই কী করতিস?”

আমি ওর প্রশ্নের উত্তর দিলাম না।

অল্প কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, “একটা বিশাল বড় ভুল হয়ে গেছে হারুন”।

হারুন বুঝতে পারছে না আমার কথা, “কোন ভুলের কথা বলছিস তুই?”।

“বিজয়নের সঙ্গে একবার-ও কেন এই নিয়ে কথা বললাম না? বললে আজকে হয়ত ওকে প্রাণটা হারাতে হত না”।

“মানে?”, হারুন আরো অবাক।

“কারণ বিজয়নের জানা উচিত ছিল আমরা দু’জনে একই দিকে”, আমার গলা হিসহিসিয়ে উঠেছে। আমার হাতে এই মুহূর্তে একটা রিভলভার, সেটা এখন হারুনের দিকে তাক্ করা।

“গোরা, কী করছিস তুই?” হারুন প্রায় আর্তনাদ করে উঠেছে।

“ভুল জায়গায় এসে পড়েছিস হারুন। বিজয়নের মতনই আমিও ব্রিটিশ এজেন্ট। কেন যে আমার কাছে খবর ছিল না বিজয়নও ব্রিটিশদের হয়ে কাজ করছে সেটাই প্রশ্ন!”।

“তুই ব্রিটিশ এজেন্ট?” হারুনের চোখ প্রায় ঠিকরে আসছে।

আমি সেফটিক্যাচ সরাতে সরাতে বললাম, “হ্যাঁ। আমরা মাদাগাস্কারের সমুদ্রে ঢুকে পড়েছি সে কথা নিশ্চয় জানিস। আর ঘন্টাখানেকের মধ্যেই জার্মান সাবমেরিনের পাশে এসে ঠেকবে জাপানী সাবমেরিন। তার আগেই কাজ শেষ করতে হবে”।

হারুন একদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে, “কোন কাজ? আবিদ হাসানকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া? যেরকম ভাবে সরিয়ে দিয়েছিস ইন্ডিপেন্ডেস কাউন্সিলের সমস্ত মেম্বরদের”।

আমি হেসে উঠলাম।

“আবিদ হাসান? তোর মনে হয় আবিদ হাসানের জন্য এত পরিকল্পনা, এত রক্তপাত? আলেকজান্ডারপ্লাটজের খুন কোন ব্রিটিশ এজেন্ট করেছে সে কথা আমি জানি না কিন্তু এটুকু অবশ্যই জানি যে আবিদ হাসান নন, এই সাবমেরিনে আমাদের আসল টার্গেট হচ্ছেন জিয়াউদ্দিন অর্থাৎ……”

“অর্থাৎ সুভাষ বোস”, হারুনের গলার স্বর বদলে গেছে। গম্ভীর শোনাচ্ছে সে গলা।

“রিভলভার নামা গোরা”, হারুনের গলার স্বরে কর্তৃত্ব ফুটে উঠেছে।

“দেরি করে ফেলেছিস হারুন। এ রিভলভার এখন নামবে না”।

“গোরা পাগলামো থামা”, হারুন প্রায় ধমকে উঠল।

ওর গলার স্বরে আমার একটা খটকা লাগল।

হারুন উঠে দাঁড়িয়েছে, রিভলভারকে অগ্রাহ্য করে আমার সামনে এগিয়ে আসছে।

“আর এক পা-ও এগোবি না হারুন, নইলে…”

“নইলে কী? এখনই রিভলভার চালাবি? কিন্তু তাহলে যে আরেকবার ভুল হবে”।

আমার বিস্মিত মুখের দিকে তাকিয়ে হারুন হাসছে।

“মীট অফিসার অ্যারন জোসেফ, ইণ্ডিয়ান পলিটিক্যাল ইন্টেলিজেন্স অফিস”।

শেষ জবানবন্দি

আমি হারুনের বাঙ্কেই ধপ্ করে বসে পড়লাম।

“আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। রণেন্দ্র সান্যাল আমাকে এরকম অন্ধকারে কেন রাখলেন? যার সঙ্গে এত বছর একঘরে থাকলাম সেও ব্রিটিশ এজেন্ট, তুই-ও ব্রিটিশ এজেন্ট, অথচ এ কোনো খবরই আমি জানি না।”

হারুনের মুখে ঈষৎ বিস্ময়, “তুই-ও রণেন্দ্র সান্যালের রিক্রুট?”

“অবশ্যই, রণেন্দ্র সান্যাল যেদিন থেকে ব্রিটিশদের দিকে এসেছেন কলকাতার সমস্ত রিক্রুটমেন্টই তাঁর। আই গেস্, তোর সঙ্গেও একই ঘটনা ঘটেছে।”

হারুন মাথা নাড়াল, “তুই হয়ত আমার আসল নামটা ভুলে যাচ্ছিস। হারুন নামটা কিন্তু এসেছে অ্যারন থেকে, আমিও ইহুদী। ব্রিটিশদের নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই, সত্যি কথা বলতে কী তাদেরকে আমি পছন্দ করি বললে সত্যের অপলাপ হবে। আমার আসল কাজ হল ইহুদীদের শত্রুদের শেষ করা। ভারতীয় নেতারা যাঁরাই হিটলারের সঙ্গে হাত মেলাবেন তাঁরাই আমার শত্রু। হ্যাঁ, বার্লিনের কাজে আমার সমস্ত যোগাযোগই রণেন্দ্র সান্যালের সঙ্গে কিন্তু আমি তাঁর রিক্রুট নই, এ কাজ আমি যেচেই নিয়েছি।”

“আর বিজয়ন?”

হারুনের চোখ দুটো সামান্য ব্যথাতুর হয়ে উঠল, “বিজয়ন আমাদের দিকে ছিল না গোরা। ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেস লীগের প্রতি তার আনুগত্য প্রশ্নাতীত। স্লো পয়জনিং কাজ দিচ্ছিল না বলেই বাধ্য হয়ে অন্য পথ দেখতে হল। বলা বাহুল্য যে ডায়েরীটা দেখলি সেটা আমার। বিজয়নের বিছানায় রাখা হয়েছিল যাতে ওটাকে ধোঁকার টাটি হিসাবে তোকে দেখানো যায়।”

আমি কথাগুলো ভালো করে বোঝার চেষ্টা করছি। হারুন যা বলছে তার অর্থ এই সাবমেরিনে হারুনের আরো এক সহযোগী আছে।

“তাহলে পিটারসেন……?”

হারুন মাথা নাড়ল, “ডেনমার্কে জন্ম, ড্যানিশ স্পাই। বহু বছর ধরে জার্মানিতে গোপনে কাজ করে চলেছে।”

হারুনের কথা শেষ হওয়ার আগেই আমার মাথায় বিদ্যুৎচমক খেলে গেছে। বললাম, “এবার্টস্ট্রাসের ব্যাপারটা তাহলে পুরোই সাজানো? পিটারসেন-ই কি তোর ওপরে লোক দেখানো গুলিটা চালায়?”

“থিও কাজের লোক গোরা। অনেক কিছুই করেছে। এবার্টস্ট্রাস হোক কী আলেকজান্ডারপ্লাটজ, ওর সাহায্য ছাড়া কিই বা করা যেত। আমি যখন তোদের বাড়িতে শুয়ে তখন থিও-ই গেছিল আলেকজান্ডারপ্লাটজ-এ। এয়ারট্যাঙ্কটা অবশ্য আমিই অকেজো করেছিলাম, রেডিও মেসেজ পাঠিয়েছিল থিও। আজকেও বিজয়ন কে ওই প্রথমে বিষাক্ত ইঞ্জেকশন দিয়ে মারে। পরে একটা রিভলভার বিজয়নের হাতে ধরিয়ে দিয়ে গুলি চালানোর নাটকটাও ওরই পরিকল্পনা মাফিক ঘটেছে”।

আমি মাথা নাড়লাম, এখন সব জলের মতন পরিষ্কার হচ্ছে। “কাউন্সিল মীটিং এর খবরটা রণেন দা’র দেওয়া, তাই না?”।

“সে তো বটেই, গত কয়েক বছরে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেস লীগ যা যা কাজ করেছে, যা যা সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার সব কিছু আমরা জানি, সৌজন্যে রণেন্দ্র সান্যাল”।

“শুধু একটা খবরই আমাকে তিনি দেন নি”, হারুন আমার দিকেই তাকিয়ে।

“আমি জানি কোন খবরের কথা তুই বলছিস। আমার ধারণা রণেন্দ্র সান্যাল তোকে কেন, কোনো ব্রিটিশ অফিসারকেও আমার ব্যাপারে বলেন নি। এই ইন্টেলিজেন্স-কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের খেলায় আমিই তাঁর কিস্তিমাতের চাল”।

হারুন মাথা নাড়ছে।

“সম্ভব, খুবই সম্ভব। রণেন্দ্র সান্যাল যে এফিসিয়েন্সি নিয়ে কাজ করেন তাতে তোর কথা সত্যি হলে আমি আশ্চর্য হব না। কিন্তু তোর কথা আগে যাচাই করা দরকার। আমি দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে যাচ্ছি, কিছুক্ষণের জন্য।”

“বেশ, তাই হোক”, আমি ঘাড় নাড়লাম।

“হারুন”, কামরা ছেড়ে বেরোতে যাচ্ছিল, আমার ডাকে হারুন ঘুরে দাঁড়াল।

“মনে আছে তুই আমাকে বলেছিস তুই কাকতালীয় শব্দটায় বিশ্বাস করিস না? আমিও করি না। আর তাই জন্যই প্রশ্ন দু’টো করছি। এবার্টস্ট্রাসে তুই আমাকে ধাওয়াই করেছিলিস, তাই না? আমার বাড়িতে তোর সময় কাটানোটা যে বিশ্বাসযোগ্যতা পাওয়ার জন্য সেটা বুঝতে পারছি। কিন্তু আজকে তুই খবরটা না জানতে পারলে আমার দশাও কি বিজয়নের মতনই হত?”

হারুনের চোখে ছায়া ঘনিয়ে এল কী? কোনো উত্তর না দিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

হাতে আর বড়জোর ঘন্টা খানেক সময় আছে। জীবনে এত বড় অনিশ্চয়তার মুখে এসে পড়িনি। হারুন আর পিটারসেন তো আছেই, কিন্তু আরো কেউ আছে কী? এদিকে সাবমেরিন ভর্তি জার্মান অফিসার।

আমার হাতঘড়ির দিকে নজর পড়ল।

ঘড়িটা খুলতে হবে বলেই মনে হচ্ছে।

আধ ঘন্টা পর দরজার বাইরে পায়ের আওয়াজ শুনলাম। ধাতব ছিটকিনি ঘড়ঘড় শব্দ করে সরে গেল, হারুন ঢুকল। চোখমুখ উত্তেজনায় টকটকে লাল।

সামনে এগিয়ে এসেছে হারুন, দুটো হাত আমার গলার দিকে এগিয়ে আসছে।

আমি পাথরের মতন দাঁড়িয়ে, পা-গুলো যেন আমার বশে নেই। কিছুতেই সরে যেতে পারলাম না।

নাহ, আমারই ভুল।

হারুন দু’হাত দিয়ে আমার গলা নয়, আমার দু’টো গাল চেপে ধরেছে। এই হারুনকে আমি চিনি, এই হারুন আমার আর্মেনিয়ান স্কুলের বন্ধু।

“থিও রণেন্দ্র সান্যালকে মেসেজ পাঠিয়েছিল। পাঁচ মিনিট আগে আমরা উত্তর পেয়েছি। রণেন্দ্র সান্যাল কনফার্ম করেছেন তুই ব্রিটিশ এজেন্ট।”

মনে হচ্ছিল আমার হৃৎপিণ্ড গলা দিয়ে বেরিয়ে আসবে।

“আমাকে মাফ করিস গোরা। বিশ্বাস কর্ এর থেকে বড় সুখবর আমার জীবনে আর কিছু আসেনি। ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেস লীগের লিস্টে যেদিন থেকে তোর নামটা দেখেছি সেদিন থেকে একটা রাত্রি আমি নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারিনি।”

হারুন সত্যি কথা বলছে, আমি জানি।

আমি ওর পিঠে হাত দিলাম, “ওসব কথা ছাড়। কাজের কথাটা বল।”

“হ্যাঁ, সেই কথাতেই আসছি এবার। থিও জানালো জাপানী সাবমেরিন এসে গেছে। দু’জন জাপানী সৈন্য একটা বোট নিয়ে আসছে। ওই বোটেই সুভাষ এবং আবিদ উঠবেন।”

“কতটা সময় আছে আমাদের কাছে?”

“মিনিট পাঁচেক মতন। সুভাষরা ডেকে ওঠার পর ঠিক ওইটুকু সময়ই আমরা পাব।”

“পিটারসেন থাকবে তো?”

“অবশ্যই। ডেকের ওপর সুভাষদের শেষ বিদায় জানাতে জার্মানদের দিক থেকে মুসেনবার্গ আর থিও থাকবে। আর ইন্ডিয়ান ইন্ডেপেন্ডেস লীগের তরফ থেকে আমরা দু’জন। মনে হয় না কোনো সমস্যা হবে।”

‘শেষ বিদায়! কথাটা বেশ জুতসই, কী বলিস?”

হারুন হাসল।

“তারপর?”

“তার আর পর নেই গোরা, একদিকে জার্মান আর অন্যদিকে জাপানী। কী হতে পারে বলে মনে হয় তোর?” হারুন নিজের রিভলভারের ব্যারেলের দিকে তাকিয়ে।

আমি নিঃশব্দে ঘাড় নাড়লাম। কেন জানি শুরু থেকেই মনে হচ্ছিল এ সুইসাইড মিশন না হয়ে যায় না। যাই হোক, সে নিয়ে আক্ষেপ করার সময়টুকুও নেই।

টের পেলাম সাবমেরিন উঠতে শুরু করেছে।

আমি আর হারুন ডেকে উঠে দেখলাম মুসেনবার্গ আর পিটারসেন আগেই এসে গেছেন। ভোরের আলো ভালো করে ফোটেনি এখনো, কিন্তু তার মধ্যেই দেখতে পাচ্ছি জাপানী বোটও পৌঁছে গেছে। বোট না বলে রাবারের ভেলে বলাই বধহয় যুক্তিসঙ্গত হবে। মুসেনবার্গ নিজে সাবমেরিনের ডেক থেকে একটা দড়ির মই ঝুলিয়ে দিলেন। মুসেনবার্গ যখন মই ঝোলাতে ব্যস্ত, আমি একবার আড়চোখে পিটারসেনের দিকে তাকালাম।

ফার্স্ট অফিসার থিয়োডোর পিটারসেন ভাবলেশহীন মুখে দাঁড়িয়ে। শুধু তার ডান হাতটা কোমরের কাছে রিভলভারের খাপের ওপর রাখা। ভালো করে তাকালে দেখা যাবে সেই খাপ এখনই খুলে রাখা আছে।

হারুনের চোখটা কুঁচকে আছে। আমার কানে ফিসফিস করে বলল, “বোটটায় পাঁচ-ছ জনের বসার জায়গা হতে পারে। তাহলে দু’জন মাত্র সৈন্য কেন? সুভাষ আর আবিদকে নিয়েও তো চার জন হবে”।

হারুনের কথা শুনতে শুনতে আমার বুকটা ধক্ করে উঠল।

আবিদ এসে দাঁড়িয়েছেন। আর তাঁর পেছনেই উঠে আসছেন যিনি তাঁর ছবি এতবার দেখেছি যে মুখের আদলটি অবধি মুখস্থ হয়ে গেছে। এই আলোআঁধারিতেও সুভাষচন্দ্রকে চিনতে সামান্য অসুবিধাও হল না। সেই গোলাকৃতি প্রাজ্ঞ মুখে গোল রিমের চশমা, মাথায় টুপি। ঠোঁটের ওপরে অবশ্য এখন একটা গোঁফ দেখা যাচ্ছে যেটা চট্ করে তাঁর ছবিতে দেখা যায় না।

সুভাষচন্দ্র ডেকে ওঠা মাত্র আবিদ আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, “ক’টা বাজে গোরা?”।

দেখতে পাচ্ছি সুভাষ আবিদের পেছনে প্রায় ঢাকা পড়ে গেছেন, আবিদের সামান্য ডানদিকে মুসেনবার্গ দাঁড়িয়ে, আর তার পাশেই পিটারসেন। আমি আর হারুন আবিদদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।

আবিদের প্রশ্নের উত্তর দিতে কয়েক সেকন্ড মাত্র দেরি হল, আর তাতেই মনে হল যেন অনন্তকাল কেটে গেছে। জানি মনের ভুল, কিন্তু মনে হচ্ছে সময় জানার জন্য ডেকের ওপরে দাঁড়ানো প্রত্যেকটা মানুষ আমার দিকেই চেয়ে আছে।

আমি আবিদ হাসানের দিকে তাকিয়ে বললাম, “আবিদ ভাই, আমার কাছে তো ঘড়ি নেই”।

বলার সঙ্গে সঙ্গে একটা কান ফাটানো শব্দ ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে।

এক খানা নয়।

দু দু’খানা।

আবিদ হাসান এবং মুসেনবার্গ, দু’জনের হাতেই উঠে এসেছে রিভলভার। আবিদ হাসানের নির্ভুল লক্ষ্যে পিটারসেনের হাতে খাপখোলা রিভলভার উঠে আসার সুযোগ পায়নি। তার নিথর দেহটা ডেকের ওপরেই গড়িয়ে পড়েছে।

ভুল করেন নি ক্যাপ্টেন মুসেনবার্গ-ও। হারুন বুকে হাত দিয়ে বসে পড়েছে, ওর গাঢ় নীল ওভারকোটের রঙ বদলে যাচ্ছে। গাঢ় লাল রক্ত বেরিয়ে আসছে ওভারকোটের ভেতর থেকে।

হারুন আমার দিকে তাকিয়ে। বোবা দৃষ্টি।

“গোরা!”

“গোরা নয় হারুন, গোরো-ই”।

হারুন শুনতে পেল কিনা কে জানে, মুসেনবার্গের রিভলভার আবারো গর্জে উঠেছে।

এই একটা সত্যি কথা হারুনকে শেষ ইস্তক বলে উঠতে পেরেছি।

ফ্রী স্কুল স্ট্রীটের যে চণ্ডুখানায় আমার প্রাণ বেঁচেছিল, তার মালিকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল আমার অন্যান্য চীনা বন্ধুরাই। তিনি জাপানী। তখনও ব্রিটেনের সঙ্গে জাপানের সম্পর্কের অবনতি ঘটেনি, বরং শুরুর দিকে আফিং এর ব্যবসা থেকে একসঙ্গে মুনাফা লুটত দুই দেশ। ভারত আর চীনের কপালেই জুটত ছিটেফোঁটা।

হিদেকি সানাদা আমাকে ভালোবাসতেন, বিদেশী হলেও অনাথ ছেলেটিকে তাঁর মনে ধরেছিল। ভারতে আফিং এর ব্যবসার পুরো মুনাফাই ব্রিটিশরা চায় বুঝতে পেরে পরে তাঁকে কলকাতায় আফিং এর ব্যবসা ছেড়ে জাপানে ফিরে যেতে হয়। আর ফেরার সময়ে সঙ্গে নিয়ে যান অনাথ ছেলেটিকেও। তার স্কুলও শেষ হয়ে গেছে ততদিনে, ভারতবর্ষে কোনো পিছুটানও নেই।

সারা জীবনের না পাওয়া সমস্ত ভালোবাসা ছেলেটি শেষমেশ পেয়েছিল, সানাদা এবং তাঁর স্ত্রী তাঁদের স্নেহ উজাড় করে দিয়েছিলেন। তিনটি সন্তান থাকা সত্ত্বেও দত্তক নিয়েছিলেন আমাকে। বার্লিন টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি আমার নাম ভুল লেখেনি, হিদেকি সানাদা ‘গোরা’ থেকে আমার নাম করে দিয়েছিলেন ‘গোরো’। গোরা মিটার নয়, গোরো সানাদা। জাপানী ভাষায় ‘গোরো’র অর্থ পঞ্চম সন্তান। দত্তক নেওয়ার দিন আমাকে হাসতে হাসতে বলেছিলেন, “আমার তিনটিই সন্তান, কিন্তু তাও তোমার নাম হল গোরো। আরো দু’টি সন্তানকে আমি যতটা ভালোবাসা দিতে পারতাম তার সবটাই তুমি পাবে”। তা তিনি দিয়েছিলেন, অফুরন্ত ভালোবাসা দিয়েছিল তাঁর পরিবারের বাকি সদস্যরাও। এবং হ্যাঁ, জাপান দেশটিও।

অ্যারন আর আমি প্রায় এক কারণে নিজেদের জীবন বাজি রেখে এই সাবমেরিনে উঠেছিলাম। ব্রিটিশদের শত অত্যাচার সত্ত্বেও সে ইহুদীদের বাঁচানোর জন্য তাদের পক্ষ নিয়েছে, আমিও ঠিক তেমন ভাবেই যে দেশ আমাকে সব দিয়েছে তাদেরকে প্রতিদান দেওয়ার জন্যই জার্মানির সঙ্গে হাত মিলিয়েছি। আটলান্টিক সমুদ্রে ব্রিটিশ টর্পেডোয় তার নিজের মৃত্যু হতে পারে জেনেও খবর পাঠিয়েছিল সে। আমিও আজ যখন সাবমেরিনের ডেকে উঠেছি তখনও জানতাম না প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারব কিনা। আমি যে ব্রিটিশ এজেন্ট নই সেটা হারুন বা পিটারসেন জানতে পারলে সেকন্ডের মধ্যে বুলেট এসে বিঁধত আমার শরীরেই।

হারুনের দেহ নিথর, কিন্তু চোখটা যেন এখনো কিছু বলতে চাইছে। কী বলছে? স্কুলের বাকি ছেলেদের মতন ‘বিশ্বাসঘাতক’? হতে পারে। একদিন তার প্রাণ বাঁচিয়েছিলাম সত্যি কথা বলে, আজ তার প্রাণ কেড়ে নিতে হল মিথ্যা কথায়। অবশ্য তার জন্য অনুতপ্ত আমি নই। মিথ্যা কথা না বললে প্রাণ যেত আমারই। বন্ধুত্বর থেকেও আজ বড় হয়ে দাঁড়িয়েছিল আদর্শর লড়াই।

ব্রিটিশ এজেন্ট না হলেও, আমি সিক্রেট সার্ভিসেই কাজ করি। তবে সে সিক্রেট সার্ভিস জাপানের। আমি জাপানী রাজবাহিনীর গুপ্তচর। সে কথা ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগের কেউ-ও জানতেন না, এমনকি হীরেন দা-ও নন। সুভাষ বসু জাপানে যাবেন ঠিক হওয়ার পর শুধুমাত্র সুভাষ বসু এবং আবিদ হাসানের কাছে আমার আসল পরিচয় দেওয়া হয়, সে খবরও এসেছিল জাপান থেকে। আমাকে কেন সুভাষদের সঙ্গে নেওয়া হয় সে কথা সালদানা বলতে গিয়েও থেমে গেছিলেন। আবিদ হাসান নিজে চেয়েছিলেন আমাকে, তাঁকে সেরকমটাই করতে বলেছিল জাপানী সিক্রেট সার্ভিস।

কাকতালীয় শব্দটা আমি সত্যিই বিশ্বাস করি না। এবার্টস্ট্রাসে হারুনের সঙ্গে দেখা, আলেকজান্ডারপ্লাটজের খুন এবং সালদানার বাড়িতে হারুনকে ফের দেখেই আমি সতর্ক হয়ে গেছিলাম। এও মনে হয়েছিল ইন্ডিপেন্ডেস লীগের নাড়িনক্ষত্র জানেন এরকম কেউ বিশ্বাসঘাতকতা না করলে আলেকজান্ডারপ্লাটজের কাউন্সিল মীটিং এর কথা ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না। কলকাতায় বসে সে খবর একমাত্র একজনই যোগাতে পারেন, তিনি রণেন্দ্র সান্যাল।

সাবমেরিনের প্রথম দিনেই আমি আবিদ হাসানের সঙ্গে দেখা করে আমার সন্দেহের কথা খুলে বলি। আবিদ হাসান আমার আসল পরিচয় জানতেন, তাই আমার কথা তিনি বিশ্বাস করেছিলেন। তিনি মুসেনবার্গের মাধ্যমে খবর পাঠিয়েছিলেন কলকাতায়।

রণেন্দ্র সান্যাল ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগের একজন মাথা, তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করা সহজ কাজ নয়। নেহাত আবিদ হাসান এবং জাপান সরকার, দু’পক্ষ থেকেই আলাদা ভাবে খবর যাওয়ার কলকাতায় অপেক্ষাকৃত তাড়াতাড়িই কাজ শুরু হয়। তারপরেও রণেন্দ্র সান্যালের মুখ খুব সহজে খোলানো যায় নি, সময় লেগেছে। তাই উত্তর আটলান্টিকে সুভাষের প্রাণ বিপন্ন হয়েছে, প্রাণ বাঁচানো যায়নি আমার বন্ধু বিজয়নেরও। কিন্তু হারুন এবং পিটারসেন শেষ আঘাত হানার আগেই যে তাঁর মুখ খোলানো গেছে, সেটাই বাঁচোয়া। রণেন্দ্র সান্যালের মেসেজ যখন হারুন আর পিটারসেন দেখেছে তখন হয়ত তারা কল্পনাও করতে পারেনি যে রণেন্দ্র সেই মুহূর্তে কলকাতার বিপ্লবীদের জিম্মায়।

এবার্টস্ট্রাস এবং আলেকজান্ডারপ্লাটজের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমি আন্দাজ করেছিলাম হারুনের কোনো সহযোগী সাবমেরিনে আছে, এবং শেষ মুহূর্ত অবধি সে তাকে সাহায্য করবে। আলেকজান্ডারপ্লাটজের বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় বিজয়ন জানিয়েছিল তার সুটকেস হালকা তাই দৌড়তে অসুবিধা হবে না, অথচ সেই সুটকেসেই ভারি টাইপেক্স সাইফার মেশিন দেখে আমার সন্দেহ আরো গভীর হয়। কিন্তু হাতেনাতে প্রমাণ পাওয়ার একমাত্র উপায় ছিল হারুনকে কোনো ভাবে বোঝানো যে আমি তারই দলের লোক।

একা হারুন থাকলে তাকে কাবু করতে অসুবিধা হত না, কিন্তু তার সহযোগীও সঙ্গে থাকলে সুভাষের পক্ষে নিরাপদে অন্য সাবমেরিনে যাওয়া প্রায় অসম্ভব। তাই আবিদ হাসানের সঙ্গে লুকিয়ে দেখা করে ঠিক করে নিয়েছিলাম হাতে ঘড়ি না থাকাটাই হবে সঙ্কেত।

“মিস্টার সানাদা”, মুসেনবার্গ ডাকছেন।

সুভাষ বিক্ষুব্ধ জলের দিকে তাকিয়ে। আবিদ হাসান বোটে নেমে গেলেও সুভাষ এখনো নামেননি। মুসেনবার্গ চিন্তিত মুখে সুভাষের দিকে তাকিয়ে।

সুভাষ কী ভয় পাচ্ছেন? অবশ্য যে পরিমাণ টেনশন তাঁকে অনবরত নিতে হচ্ছে তাতে তিনি এখনো যে সুস্থ মস্তিষ্কে আছেন সেটাই ঢের নয় কী? আমার ধারণা সাবমেরিনের ডেকের ওপর যা ঘটেছে সেটা দেখেও উনি সামান্য বিহ্বল হয়ে পড়েছেন।

আমি এগিয়ে গিয়ে ওনার হাতের ওপর হাত রাখলাম, “কোনো চিন্তা নেই। আপনি আমার হাত ধরে নামুন। কয়েক ধাপ নিচে নামলেই আবিদ আপনাকে নামিয়ে নেবেন। তারপর আমিও আসব, আপনাদের সঙ্গে আমাকেও জাপানেই ফিরতে হবে।”

সুভাষ হাসলেন। সামান্য ম্লান হাসি, যদিও কৃতজ্ঞতায় উজ্জ্বল।

সুভাষ নামছেন, আমার হাতটা আঁকড়ে ধরে আছেন।

ইতিহাস বলবে ওঁর সঙ্গে থেকে ভুল করলাম কিনা। জানি না ইহুদীদের নিয়ে হিটলারের মারণযজ্ঞ দেখেই সুভাষ তাঁর ঘাঁটি বদলে জাপানে চলে যাচ্ছেন কিনা, হিটলারের সঙ্গে হাত মেলানোর জন্য সুভাষ ভবিষ্যৎ-এ অনুতপ্ত হবেন কিনা তাও বলতে পারিনা, এই মুহূর্তে আমি শুধু একজন ক্লান্ত মানুষকে দেখতে পাচ্ছি যাঁর একটা সাহায্যের হাত দরকার।